橫跨400年的兩漢,是中國歷史上一個持續強盛的文明周期,締造了令人仰望的文化高峰。

被譽為“千古龍飛地、一代帝王鄉”的徐州,是兩漢文化的發源地和集萃地,千百年來,兩漢文化在這里薪火相傳、演進承續,塑造著這座城市的獨特氣韻。11月4日至5日,第三屆漢文化論壇在徐州舉行,圍繞著“何以為漢·和合共生”的主題,70多位海內外專家學者、文旅行業領軍人物、知名作家共聚大龍湖畔,聚焦漢文化在新時代的創造性轉化與創新性發展,展開熱烈討論,提出建設性意見和建議。

本屆論壇由中共徐州市委、徐州市人民政府主辦,中共徐州市委宣傳部、江蘇師范大學、現代快報社承辦。

△ 第三屆漢文化論壇在徐州舉行

大風起兮,和合智慧為文明互鑒提供新方法

“大風起兮云飛揚,威加海內兮歸故鄉,安得猛士兮守四方!”大屏上,兩千年前的沛縣風貌緩緩鋪陳,一聲悠遠蒼涼的塤音劃破時空,數字人漢高祖劉邦震撼登場、擊筑高歌,他的吟誦,威嚴而深沉,故鄉的山水記憶、波瀾壯闊的楚漢古戰場栩栩如生,陶器、漆器、漢兵馬俑、漢畫像石高速穿梭,歷史與未來、科技與文脈交相輝映,在場觀眾無不為之驚艷嘆服。

伴隨著雄渾豪邁的《大風歌》,第三屆漢文化論壇開幕。江蘇省委常委、省委宣傳部部長徐纓,中國作家協會黨組成員、書記處書記胡邦勝,中國國家版本館紀委書記安樂,中國作家協會網絡文學中心主任何弘,中國對外文化集團董事、總經理郭利群,徐州市委書記宋樂偉等出席。論壇由徐州市市長沈峻峰主持。

△ 江蘇省委常委、省委宣傳部部長徐纓致辭

徐纓在致辭中表示,黨的二十屆四中全會擘畫了未來五年經濟社會發展的嶄新藍圖,明確提出“激發全民族文化創新創造活力”, 強調要“堅持馬克思主義在意識形態領域的指導地位,植根博大精深的中華文明,順應信息技術發展潮流,發展具有強大思想引領力、精神凝聚力、價值感召力、國際影響力的新時代中國特色社會主義文化,扎實推進文化強國建設”。本屆漢文化論壇以“何以為漢·和合共生”為主題,聚焦數智傳播、文明互鑒、文博考古、文脈傳承等重要議題,既是深入學習貫徹四中全會精神的具體行動,也是江蘇省打造習近平文化思想生動實踐地的重要舉措。要以論壇舉辦為契機,按照四中全會部署要求,堅持以習近平文化思想為指引,持續深化兩漢文化研究,大力推動文化傳承發展,堅守根脈魂脈,推進自信自強,更好擔當“探索新經驗”的重大使命,讓文化創新創造活力全面激發、競相涌流。

△ 徐州市委書記宋樂偉致辭

宋樂偉在致辭中表示,以“何以為漢·和合共生”為主題舉辦第三屆漢文化論壇,既是貫徹落實黨的二十屆四中全會精神的務實之舉,也是推動漢文化繁榮發展的生動實踐。一代帝王鄉開啟煌煌漢世之源,一曲《大風歌》唱響泱泱漢風之韻。千百年來,漢文化在徐州歷史文脈上熠熠生輝,在這里經文化交融而激揚漢風。以漢文化為精髓的地域文化融匯南北、演進升華,孕育出剛健有為、兼容并蓄的精神特質,已深深融入城市的血脈之中。將以此次論壇為契機,認真吸納各位領導和專家的寶貴意見,積極推動創造性轉化、創新性發展,奮筆書寫漢文化繁榮興盛新篇章。

△ 徐州市市長沈峻峰主持論壇

漢文化作為中華文明的瑰寶,凝聚著中華兒女靈魂深處的文化認同,是徐州最深厚的文化軟實力,也是江蘇探索中華民族現代化文明建設的重要文化資源。現場進行了三項重要發布:漢文化網絡文學創作扶持計劃啟動、中國國家版本館與徐州文廣旅局就漢畫像石數字化達成戰略合作、徐州古城數字圖譜建設藍圖發布等。

論壇主旨演講環節由南京大學人文社會科學高級研究院院長徐興無教授主持。中國作家協會黨組成員、書記處書記胡邦勝,中國社會科學院學部委員王巍,西北大學歷史學院教授、中國人民大學榮譽一級教授王子今,華東師范大學政治與國際關系學院教授約瑟夫·格雷戈里·馬奧尼,全國工程勘察設計大師馮正功等5位專家分別做主旨演講。

△ 論壇主旨演講環節由南京大學人文社會科學高級研究院院長徐興無教授主持

胡邦勝指出,很多歐美學者將中國定義為“文明型國家”,漢代正是這一文明形態的重要奠定期。相較于羅馬帝國因缺乏大一統文化認同而分裂、蒙古帝國缺乏有效治理與文化向心力、馬其頓王國無成熟可傳承制度文明、波斯帝國離心力過強等歷史局限,雄漢文化以追求統一、包容、治理、制度與融合為核心,成為中華文明穿越千年永葆活力的根基,是中華民族寶貴的精神財富。

△ 中國作家協會黨組成員、書記處書記胡邦勝

胡邦勝闡述了雄漢文化的四大內涵:一是“大一統的國家意志”,政治、疆域、經濟的一統構成雄漢精神的堅實框架,漢代《禹貢地域圖》等地圖文物生動詮釋了這一國家情懷;二是“剛健有為的進取精神”,劉邦、蕭何等布衣將相群體彰顯了不畏艱難、勇于開拓的英雄氣概;三是“和合相生的包容胸懷”,通過和親、移民實邊、張騫通西域、絲綢之路等促進民族交流和文化交融;四是“儒表法里的治理體系”,在確立儒家正統地位的同時,注重法治建設,形成了德主刑輔的成熟治國模式。當下弘揚雄漢文化,一是要深入挖掘歷史內涵,生動講述漢代IP故事,讓傳統文化活起來;二是推動文化與產業融合,努力打造漢代文化新業態,拓寬傳播與傳承渠道。

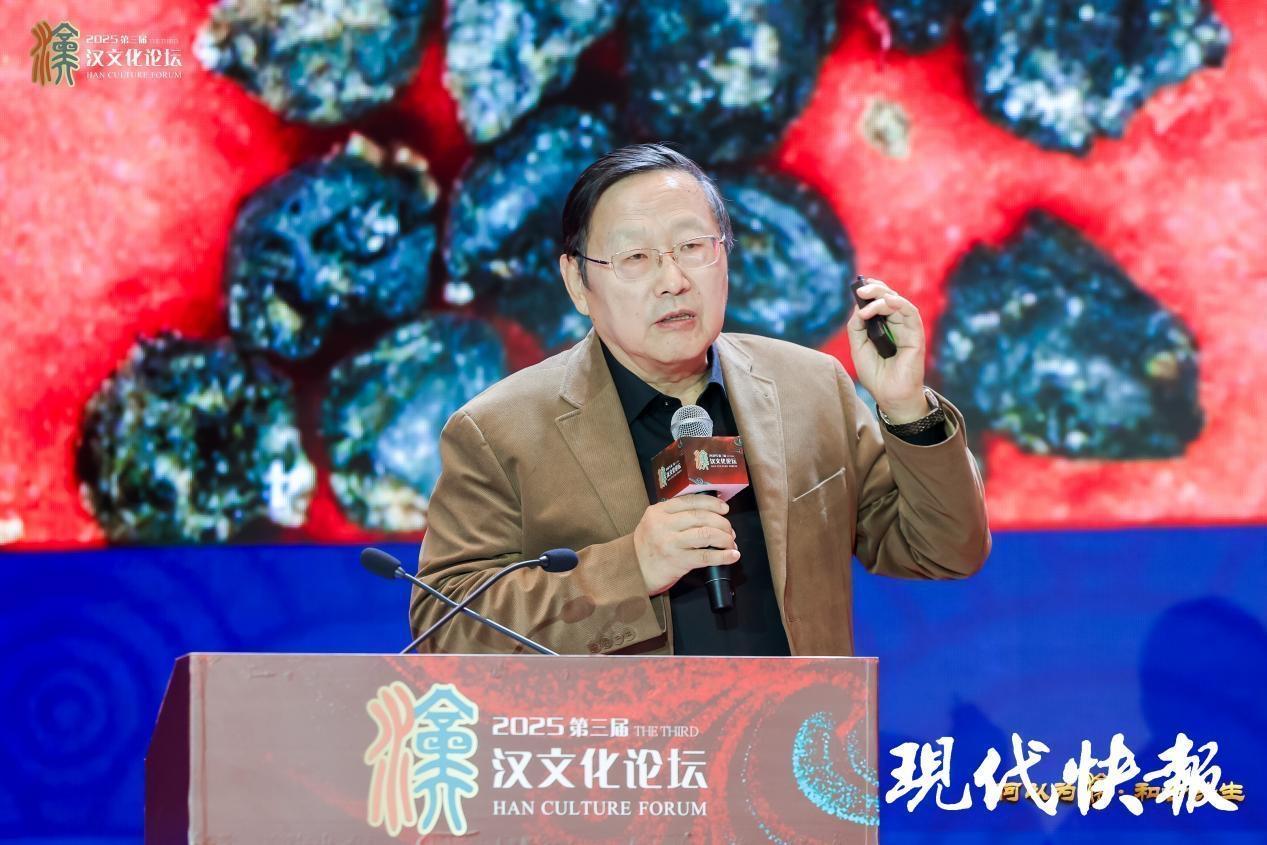

△ 中國社會科學院學部委員王巍

王巍指出,中華先民對玉石的關注與玉器的制作使用可追溯至八九千年前,不同歷史時期玉器扮演著不同的角色。從八九千年前只是作為裝飾品的“以玉為美”,到距今5000多年玉被作為尊貴身份標志的“以玉為貴”,再到夏商周時期,用不同玉器表明不同的等級身份形成嚴格禮制的“以玉為禮”。到了漢代,玉器功能轉變為祥瑞象征的“以玉為瑞”,此后,玉器被賦予德性的品格,即到了‘將玉比德’的階段。“從玉器所反映的變遷來看,漢代玉器既繼承了中華先民愛玉的傳統,又融入鮮明的時代特征。”

△ 西北大學歷史學院教授、中國人民大學榮譽一級教授王子今

劉邦出生楚地且功臣集團多為楚人,楚文化對漢文化有著深刻影響。魯迅在《漢文學史綱要》第六章 “漢宮之楚聲”中便提到,楚漢之際民間盛行楚聲,劉邦的《大風歌》“亦楚聲也”。楚地坐擁瀕海之利,其瀕海區域自帶鮮明的海洋文化特質,漢武帝東巡時稱“會大海氣”,蘊含著渾厚深沉的文化意味。此外,漢賦中也不乏諸多寫“海”之作。據此,王子今提出“漢帝國有大海之氣”,呼吁重視兩漢文化中的海洋元素。“漢景帝二年將楚國的東海郡收歸中央所有,是特別值得重視的一項政治舉措。這使得漢帝國重新據有了‘東門’,開啟了直通東海的口岸。”

△ 華東師范大學政治與國際關系學院教授約瑟夫·格雷戈里·馬奧尼

“西方的二元對立邏輯是許多全球性挑戰的深層原因,而中國和合智慧則提供了另一種可能。”華東師范大學政治與國際關系學院教授約瑟夫?格雷戈里?馬奧尼提出,應將以漢文化為代表的東方智慧,融入中國馬克思主義的當代實踐,致力于構建一個超越文明沖突、實現合作共贏的多極化世界,為人類未來開辟新路徑。

△ 全國工程勘察設計大師馮正功

馮正功分享了徐州“彭城七里”的城市更新案例。自2010年起,歷經15年持續調研、陪伴式規劃設計與研究,他組織完成了“彭城七里”文化軸的城市設計及多項重點項目,構建了賡續千年文脈的現代化城市新空間。這一實踐被譽為徐州文旅融合的標桿案例和城市更新的全國典范,為中國式現代化下的城市發展之路提供了重要借鑒。

數智賦能,古彭大地的千年漢風活起來、火起來

下午,四場分論壇分別以“大漢天聲:漢文化與中華優秀傳統文化的數智傳播”“大漢文章:漢文化傳承與現代城市更新”“漢風遠揚:漢文化與世界文明的融通互鑒”“漢家陵闕:獅子山楚王陵發掘30周年暨漢王陵的考古成就”為主題,各分論壇都有5至6位專家學者發言。

△ “大漢天聲:漢文化與中華優秀傳統文化的數智傳播”分論壇

數字化浪潮下,漢文化正借助數智技術突破時空桎梏,從遺址、典籍、文物中走出,以更鮮活的方式走向大眾。一大批聚焦漢文化的自媒體,用年輕人愛聽的“網言網語”,解讀漢代人物、復原漢服形制、演示漢代禮儀。漢文化不再是學術圈的“陽春白雪”,而是走進大眾視野的“身邊文化”。

與此同時,數智時代流量至上的算法邏輯也導致歷史文化的“過度演繹”,公眾記住的不是真實的文明脈絡,而是被扭曲的“戲說故事”。此外,還面臨著人工智能生成的虛假信息污染和跨文化認知鴻溝等問題。

作為華夏九州之一、國家歷史文化名城,徐州有著5000余年文明史與2600年建城史,坐擁20余座王陵漢墓、近3000座中小型漢墓、全國數量最多的漢畫像石,歷史遺存之豐富密集全國罕見。如何讓它們在數智時代活起來、火起來,讓千年漢風煥發新生?

江蘇省政府參事室特約研究員、省地方志工作辦公室原主任左健偉給出四大破局路徑:一是夯實文獻、物質與非物質文化遺產專項數據庫,構建一體化數字云平臺;二是打造高精準漢文化語料庫,從源頭抑制AI幻覺;三是建設垂直領域專用人工智能,多快好省輸出漢文化精品;四是虛實互促,雙向引流,形成“線上種草—線下體驗—二次傳播”的良性生態。

△ “大漢天聲:漢文化與中華優秀傳統文化的數智傳播”分論壇現場

“徐州保存著漢墓、漢俑、漢畫像石、楚王陵、金縷玉衣等頂級遺存,但長期停留在‘遠觀式展示’,文化記憶難以轉化為當代情感。”江蘇師范大學傳媒與影視學院教授高憲春直言,要讓“靜默遺存”變為“活態傳承”,可以嘗試一系列創新體驗形式:VR還原楚王陵葬禮流程,讓體驗者理解漢代禮制中“事死如事生”的觀念;AR技術讓車馬出行畫像石動態分層,直觀呈現車輿形制、出行儀仗等;運用數字孿生技術打通徐州、西安、洛陽三城數據庫,實現“一城入口,全域漫游”;以徐州方言與普通話雙語語料訓練語言模型,設計虛擬城市代言人“漢小徐”提供24小時問答與導覽,解答兩漢的政治、民俗、飲食等。

“數字技術可以幾何級地講好故事。”南京博物院名譽院長龔良分享了南京博物院VR沉浸展、中國大運河博物館“5G大運河沉浸式體驗區”等案例,指出“創意、故事、互動、落地”是數字文化產品成功的關鍵,讓博物館成為公眾喜愛的文化空間。

△ “大漢文章:漢文化傳承與現代城市更新”分論壇

城市更新從來不是“大拆大建”的簡單迭代,而是新與舊、拆與留、改與建的精細平衡。

2023年,徐州開始打造以“彭城七里”命名的徐州歷史文脈。該工程南起云龍山腳下的下圓墩遺址,北達故黃河畔蘇軾為紀念抗洪所建的黃樓,全長3.5公里,總面積約7平方公里,串聯起黃樓、文廟、城下城遺址博物館、大同街、城隍廟遺址、回龍窩、快哉享公園、戶部山等重要歷史文化節點,成為徐州歷史文脈的集中展示區。

江蘇師范大學歷史文化與旅游學院文化產業管理系主任張培奇說:“通過文化傳承與城市更新的融合,城市居民可以更好地了解和體驗自己的文化傳統,提升他們對城市的認同和凝聚力。”

黃河泥沙淤積形成微山湖,蘇軾筑蘇堤、建黃樓,明代鑄鎮河鐵牛……江蘇師范大學地理測繪與城鄉規劃學院教授沈山指出,黃河、運河徐州交匯對徐州自然和文化景觀的塑造都有著不可替代的作用。“尤其清代,黃運交織的徐州,西接中原,東至黃海,北達燕趙,南通江浙,于是徐州就有了‘五省通衢’這張最閃亮的名片。”

中國礦業大學建筑與設計學院教授張明皓表示,徐州的傳統建筑是承載優秀歷史文化的血脈,把北方的雄渾氣魄與南方的秀氣迤邐完美結合并傳承至今,涌現了戶部山明清古建筑群、戲馬臺、放鶴亭等為數眾多體現古城徐州明清數百年建筑風貌的典型代表,也使徐州這座古城處處散發著濃郁的文化氣息和獨特魅力。

“城市空間也是一種文化容器。”南京觀筑歷史建筑文化研究院院長、南京大學文學院文學與城市空間研究中心主任陳衛新認為,以文學賦能城市空間,通過文學IP轉化、場景復原等方式,讓歷史文脈在城市空間延續,能讓城市煥發新活力。

漢風遠播,絲路上流動的造物精神和文韻華章

從絲綢之路的文明交匯到漢代工匠的巧奪天工,從漢畫像石的無聲敘事到漢詩的跨洋傳播,漢代文明以多姿多元的形態向外輻射,成就了“漢風遠揚”的千古佳話。

△“漢風遠揚:漢文化與世界文明的融通互鑒”分論壇

西北大學歷史學院教授史黨社指出,漢朝是中國歷史上最為輝煌與重要的朝代之一,絲綢之路的開通讓中國與域外諸國廣泛往來,佛教、道教等宗教傳入,與漢朝本土文化交融共生,造就了繁榮的漢文化,使漢代成為中國文化史的高峰。

中華考工文化研究專家、江蘇師范大學文學院教授潘天波聚焦“絲綢之路上的漢代工匠文明” ,指出漢代堪稱 “工匠王朝”,工匠群體是中華文明的重要創造者。他強調,漢代“考工兼具工匠主體、制度安排與造物精神三重內涵”,劉向、劉歆父子補輯的《考工記》作為中華造物哲學,奠定了中華工業文明的根脈。大匠蕭何規劃營建,蔡倫革新造紙技術,徐商深耕水利,陳寶光妻改良“多躡多綜提花機”催生了散花綾等爆款織物,在中國文明史上留下光彩耀目的一頁。這些技藝與成果通過絲綢之路遠播海外,使漢代工匠文明成為中外文化交流的重要載體。

江蘇師范大學漢文化研究院院長朱存明教授認為,漢畫像石作為“圖像的漢代歷史”,與《史記》相互印證,其刻畫的社會生活、神話傳說成為中華文明的視覺符號。自19世紀中期起,漢畫像石經拓片展出、學術著錄、數字展覽等形式走向世界,“打破了海外對中國古代藝術以書畫為核心的單一認知,證明中華文明在雕塑、繪畫等視覺藝術領域同樣有著極高成就。”

而在文學領域, 揚州大學外國語學院副教授霍紅提出,漢詩以“形式凝練、表意含蓄、化意成像”的特質,成為建構國家形象的重要載體,讓可信、可愛、可敬的中國形象在跨文化傳播中深入人心。

第四場分論壇聚焦的獅子山楚王陵,是徐州兩漢諸侯王陵墓的代表,出土了漢兵馬俑、金縷玉衣、玉器青銅兵器等大量珍貴文物,其歷史價值與文化意義不言而喻。

△ “漢家陵闕:獅子山楚王陵發掘30周年暨漢王陵的考古成就”分論壇

目前,全國范圍內發現以兵馬俑隨葬的,除了徐州的獅子山楚王陵外,僅有三處——秦始皇兵馬俑、咸陽楊家灣墓和漢景帝陽陵,且均在長安。而獅子山玉衣,也是目前國內出土年代最早、玉片最多、玉質最好、制作工藝最精的玉衣。關于墓主身份,學界傾向于第一代楚王、劉邦最親密的弟弟劉交,但因《水經注》記載“山陰有楚元王冢”,指楚元王劉交墓地在徐州楚王山,故至今尚無定論。

“《水經注》的記載未必準確。”徐州市文物保護和考古研究所所長、研究館員劉照建認為,結合獅子山楚王墓選址的優越性、墓葬形制的原始性,以及隨葬器物規格之高、安葬禮儀之隆重等特點,該墓墓主為劉交的可能性最大。

徐州漢兵馬俑博物館館長葛明宇則持不同觀點,認為墓主極有可能是漢景帝時期參與“七國之亂”的第三代楚王劉戊,“該墓工程浩大,形制奇絕,不僅再現了大漢楚王國鼎盛時期的歷史面貌,更填補了漢代考古的一些空白。”

從“千古龍飛地”的徐州,西望“萬世帝業基”的西安,西漢帝陵的宏大氣魄與深厚底蘊同樣令人嘆服。西漢自高祖劉邦稱帝,共歷十一帝,這11座帝王陵寢均坐落于西安,每一座都承載著一段厚重的歷史。

陜西省考古研究所研究員焦南峰分享了西漢帝陵考古的最新成果,指出“用考古把中華文明闡釋好,讓中國人知道中華民族輝煌燦爛的歷史,是提升國人對中華文明自我認同的大好事。”

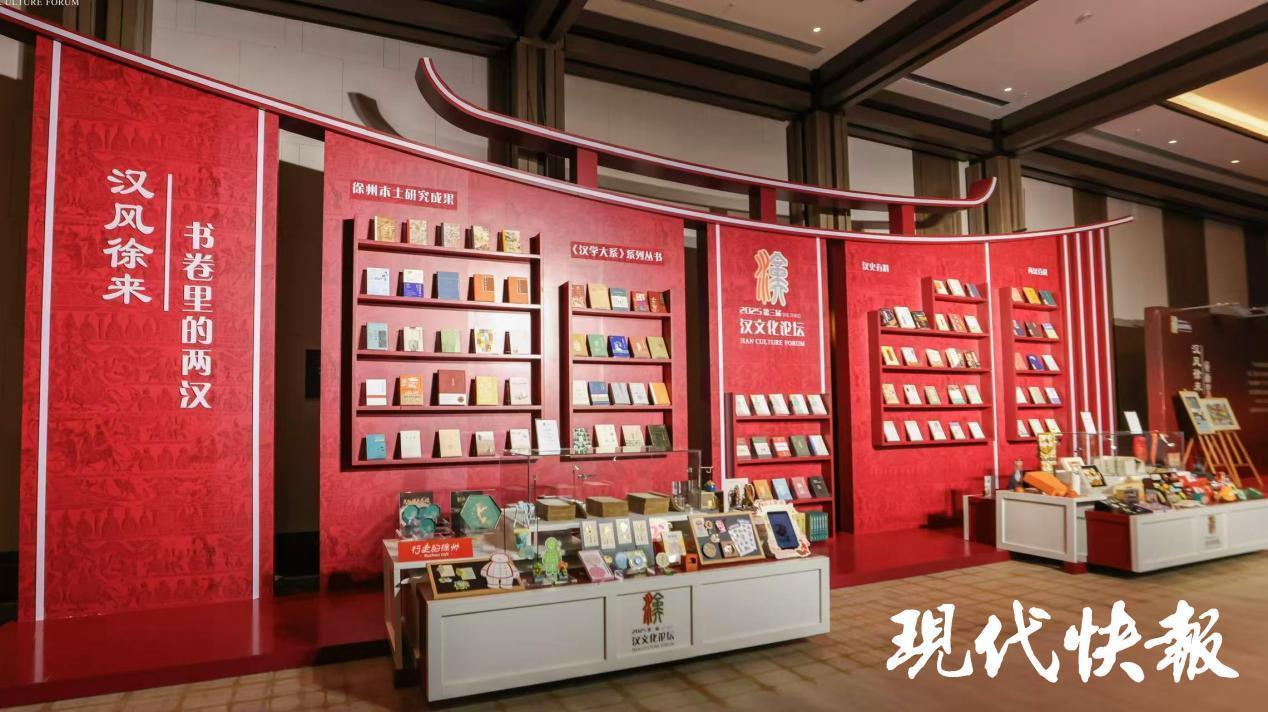

△ “書卷里的兩漢”展陳

△ “非遺里的兩漢”展陳

△ 與會嘉賓駐足觀看

兩漢雄風穿越千年浩蕩不絕,文化薪火于斯為盛澎湃新生!

徐州,以剛健有為的進取英姿、和合相生的包容胸襟,成為中華文明向現代化演進、向世界展示其永恒魅力的鮮活樣本。古老的彭城大地,還將揮毫寫下屬于這個時代更加璀璨奪目的漢韻華章。

現代快報/現代+記者 陳曦/文 馬晶晶 顧煒/攝