- 來源:現代快報全媒體

- 編輯:范文靜

- 時間:2025-11-23 08:18:56

小橋流水、青磚黛瓦,熙熙攘攘的古鎮承載著綿延至今的悠長文脈。一座古鎮就如同一座龐大的“古董鋪子”,街道是攤開的古籍,建筑是立體的卷帙。一磚一瓦,都在訴說歷史的故事。

隨著時代變遷,越來越多的古鎮身處“十字路口”。繁華褪去,千年古鎮面臨著如何“新生”的問題,一邊是鄉愁文脈的傳承,一邊是城市功能的更新升級,如何打造“活著的古鎮”呢?

“對待古建筑、老宅子、老街區要有珍愛之心、尊崇之心。”黨的十八大以來,習近平總書記在地方考察期間,曾多次走訪當地的古城老街,察看歷史文脈的保護與傳承并作出重要指示。

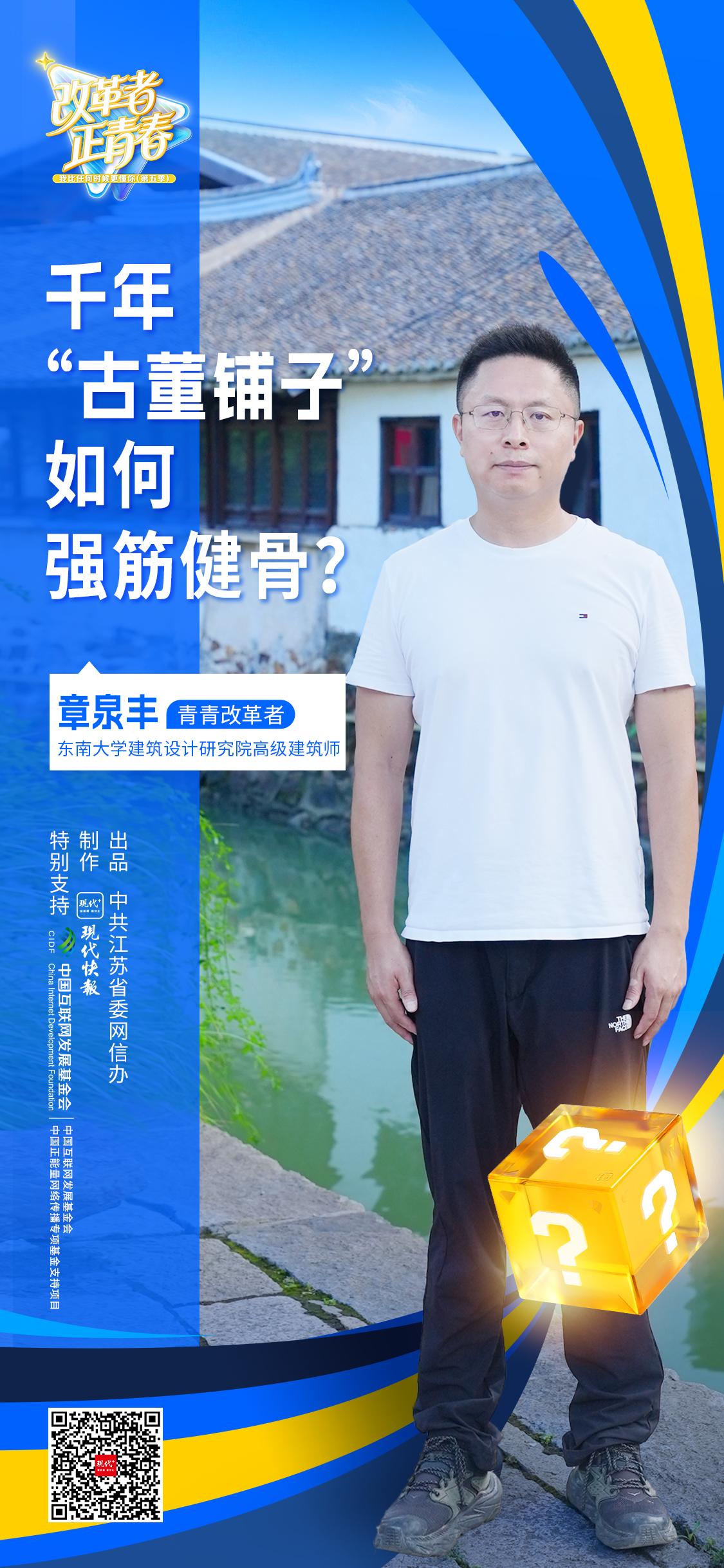

有江南水鄉的小橋流水,也有相對粗獷的黃石半墻——坐落在江蘇常州、無錫交界處的焦溪古鎮,因水而興,擁有獨特的“南地北風”風格。雖幾經變遷,古鎮仍保留著江南小鎮特有的縱橫水網和阡陌街巷。日前,青青改革者、東南大學建筑設計研究院高級建筑師章泉豐講述了自從2019年焦溪古鎮申遺與保護利用項目啟動后,團隊如何為老屋“強筋健骨”,讓街巷重燃煙火氣,讓千年古鎮在新時代“活”下去的故事。

“六年前,我們第一次來的時候,這里很多老宅年久失修,年輕人出去打工,整個古鎮是空心化的。”章泉豐回憶,建筑設計團隊和社區營造團隊尋訪多位老手藝人,從營造材料到結構手法,還原了當年用黃石砌墻、以石灰拌稻草做成紙筋來勾縫的建筑方式。通過測繪采集圖像資料和數據,像做“外科手術”一樣,對損毀房屋進行精準復位。

古鎮保護,只修復建筑是不夠的,更重要的是活化古鎮。

習近平總書記在江蘇蘇州考察時指出:“平江歷史文化街區是傳承弘揚中華優秀傳統文化、加強社會主義精神文明建設的寶貴財富,要保護好、挖掘好、運用好,不僅要在物質形式上傳承好,更要在心里傳承好。”

保護好、挖掘好、運用好,遵循總書記的殷殷囑托,章泉豐團隊將焦溪古鎮定位為與原住民共生共建的“社區型古鎮”。

有些和歷史風貌不協調的房屋,要改變外立面材料和色彩,甚至做局部拆除;有的因為要恢復河道,需要對后來建造的一些房屋進行動遷。團隊通過和居民一遍遍開會討論,讓每一位焦溪人都可以為焦溪的發展獻計獻策。在修繕過程中,既要保護歷史風貌的“原真性”,也要解決居民生活的實際困難,還會在設計中融入社區功能,比如增加社區活動中心、社區廣場等。

如今,焦溪古鎮的姚記豆腐坊歷經百年傳承,如今已是第7代,古鎮保護與開發為豆腐坊帶來新的客流量,讓這一古老技藝得以走出深巷;90后返鄉創業青年在社區營造團隊的幫助下,將傳統茶館與現代咖啡文化相融合,在家鄉找到了自己向往的生活……截至目前,焦溪古鎮已完成14處歷史院落修繕、4條歷史街巷風貌提升,實施了3條歷史河道的疏浚工程,并實施了雨污分流、消防提升及綜合市政管線改造等工程。

對于像焦溪這樣的古鎮,“更新”的內涵更加豐富,不僅保護“形貌”,更要存留“記憶”。過去的幾年間,焦溪古鎮保護團隊采訪了300多位居民,整理出一部約25萬字的焦溪口述歷史。根據《焦溪歷史文化名村保護規劃(2025—2035年)》,2026年前將繼續推進其他歷史院落、遺產要素與歷史風貌的修繕與提升,計劃2028年與其他江南水鄉古鎮一起接受聯合國科教文組織世界遺產評估專家現場評估。

黨的二十屆四中全會審議通過的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出,堅持城市內涵式發展,大力實施城市更新。

做有溫度的城市更新,焦溪為古鎮的修復更新“打了樣”,真正做到了“讓城市留下記憶,讓人們記住鄉愁”。如今,越來越多的古鎮深入挖掘文化特色,傳承文化基因,既守住“家底”、又走出新路,讓古鎮在現代化浪潮中煥發新韻。

為深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,凝聚強國建設、民族復興的磅礴力量,由中共江蘇省委網信辦出品、現代快報+制作、中國互聯網發展基金會中國正能量網絡傳播專項基金支持的“改革者 正青春”(“我比任何時候更懂你”第五季)網絡主題宣傳30集系列短視頻通過全國22座城市30位青青改革者的沉浸式、場景化講述,展現了各地、各行業深化改革、創新創造的生動實踐,激發廣大網民特別是青年網民以奮斗之姿、創新之能推進中國式現代化。

現代快報/現代+記者 李夢雅 葛小林 史童歌/文 符源崧/編導 何劉 袁俊帆/攝 倪鈺/后期 閆琳琳/設計