編者按:

這是抗戰期間唯一一支以“運河”命名的部隊——運河支隊。

他們“出身”特別:土生土長的運河兒女化身戰士,保衛運河,保衛家園,是“人民江山”的典型寫照。戰場特別:以京杭大運河為軸馳騁蘇魯兩地,在日軍、偽軍、國民黨頑固派三方“夾擊”中神勇作戰,成為連接華中華北敵后戰場隱秘而重要的力量。運河支隊曾先后隸屬于八路軍一一五師和新四軍四師,陳毅稱贊:“運河支隊可以寫成一部大書。”羅榮桓評價其“敢于在日本兵頭上跳舞”。

他們與鐵道游擊隊并肩作戰,故事卻長期散落。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,新華日報交匯點新聞推出“吾家吾國 大河奔流——探尋運河支隊抗戰路”系列融媒報道。記者和大學生組成尋訪團重走歷史現場,首次披露眾多不為人知的內容,顯影歷史細節里的傳奇,以新時代青年視角傳承和弘揚偉大抗戰精神,讓那些艱苦卓絕的斗爭、反抗侵略的決心、不畏犧牲的勇氣、不容忘卻的面孔再一次撥動人們的心弦。

盛夏時節,在徐州市賈汪區小李莊,運河支隊尋訪團找到了陳誠一烈士的故居。

翻新過的小院、新砌的小樓,和整個莊子一樣祥和寧靜,但故居的氣質獨特,卓然不凡。大門的門頭上掛著“一門雙英烈”的牌匾,簡樸的屋內布置如展館。陳誠一85歲的兒媳婦王志鑾和孫子陳慶昌一家,日常就生活在烈士兄弟的舊物、抗戰文物和史料的圍繞中。

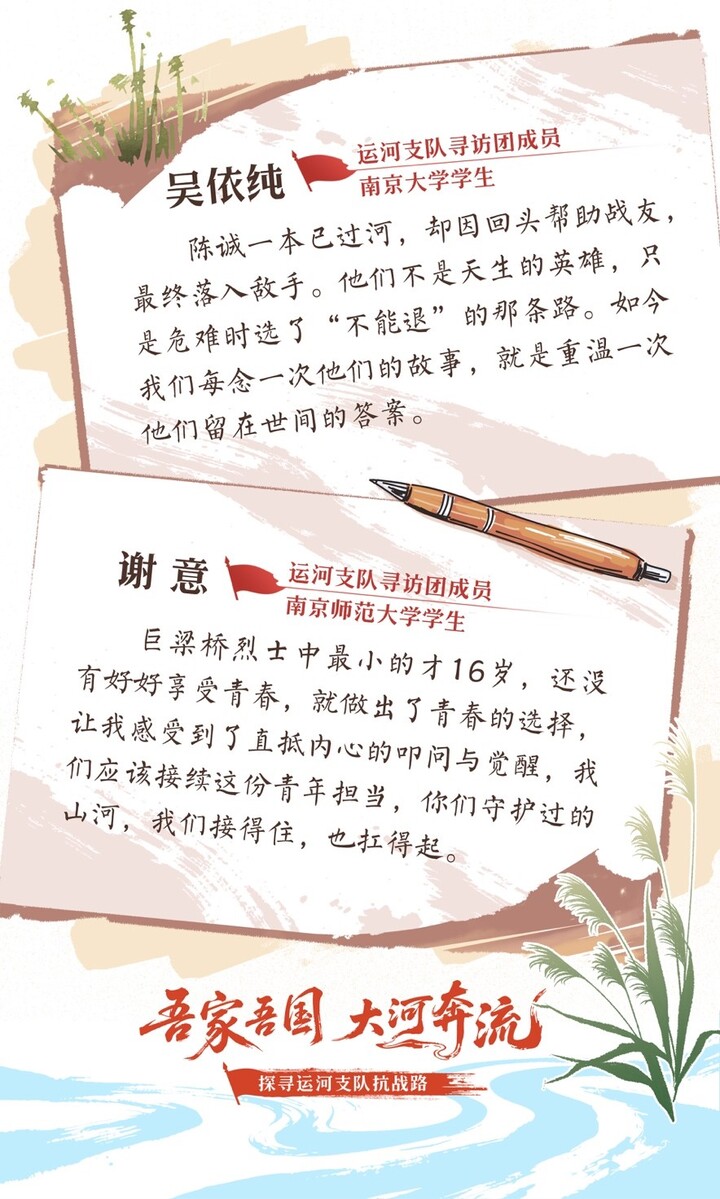

85年前,陳誠一犧牲在離家約20公里之外的今山東省棗莊市臺兒莊區澗頭集鎮。28位運河支隊指戰員在大運河上的巨梁橋慘遭日軍屠殺,無人投降,血灑運河。他們用一腔熱血捍衛了戰士尊嚴,以錚錚鐵骨擎起民族“巨梁”。

巨梁橋烈士浮雕

“黨員干部留下,讓戰士先渡河”

8月的澗頭集鎮,熱浪襲人。尋訪團在一望無際的農田中,艱難穿過一片玉米地,來到了巨梁橋慘案發生地原址。

巨梁橋,原為大運河棗莊段上的一座橋閘。在河道的變遷中,巨梁橋已難覓蹤影。眼前,唯有波光粼粼的運河,與不遠處一塊“巨梁橋慘案遺址”的立碑,遙遙相望,如此平靜。

1940年10月10日晚,運河支隊和蘇魯支隊三營在澗頭集召開軍民聯歡大會。運河支隊成立10個月,馳騁在蘇魯邊區的大運河南北,打贏杜莊戰斗、取勝常埠橋伏擊戰、全殲利國鐵礦敵人、奇襲賈汪煤礦偽據點,不斷打擊津浦、臨棗、隴海鐵路沿線的敵偽,全員士氣高昂,也引起了日軍的警惕。

武裝到牙齒的日寇早已磨牙吮爪,暗中調遣兵力,準備發動一場大“掃蕩”圍剿運河支隊。

“第二天拂曉,戰斗首先在澗頭集南側的庫山打響,數千名日偽軍先后從南坡和東坡發起攻擊。”臺兒莊區委黨史研究中心主任鐘宜敏告訴尋訪團,庫山高不過200米,但山勢較陡,我軍憑借地利打退了敵人一次又一次進攻,死死拖住敵人,直到黃昏時分敵人停止進攻,我軍才撤下庫山,分頭向運河以北地區轉移。

庫山戰斗油畫

“第二大隊政治處副主任兼組織科科長陳誠一帶領部分隊員斷后,他們在深夜渡河。”鐘宜敏向尋訪團還原了當時渡河的細節。因兩只渡船太小,分批渡河速度很慢,陳誠一本已先行游到運河北岸,等了許久不見渡船過來,便又游回南岸,他當即要求:“黨員干部留下,讓戰士先渡河。”

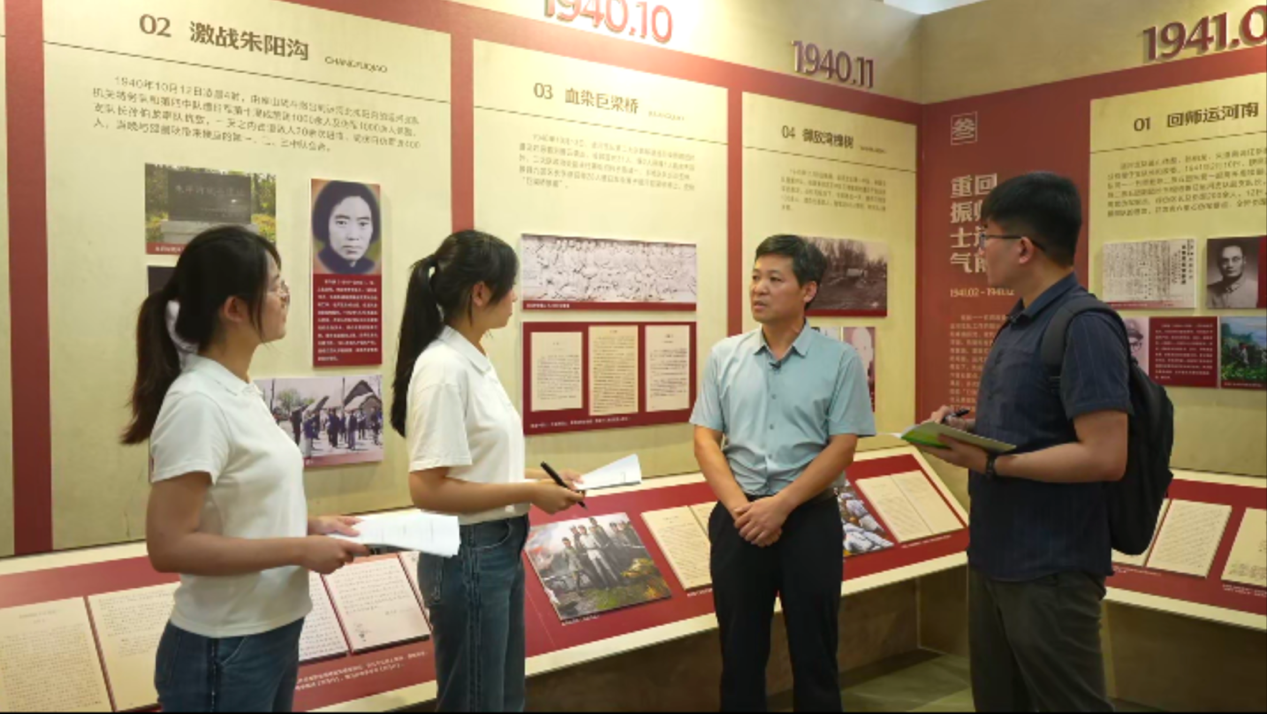

鐘宜敏向尋訪團講述巨梁橋慘案發生的起因

最后一批指戰員渡河后,天已蒙蒙亮,沒想到敵人已經設了埋伏,炮彈轟轟地落在行軍隊伍旁,倉猝之間,部隊只得分頭撤退,部分運河支隊指戰員選擇隱蔽在巨梁橋附近村民家里休息,不料,等待他們的,是一場生死考驗。

“不做孬種,絕不叛變”

“蟄伏在巨梁橋附近的運河支隊隊員被漢奸劉善云發現。最終29名指戰員被扣押,除了陳誠一外,還有手槍隊隊長沙玉坤、滕縣九區區中隊長李彥召等,其中10名是共產黨員。”臺兒莊區澗頭集鎮四級主任科員、八路軍一一五師運河支隊研究會成員周頂全告訴尋訪團。說起當時的情景,周頂全痛心疾首:“劉善云為了邀功請賞,就把運河支隊指戰員交給了日軍。他還指著陳誠一獻媚,‘這是八路軍的大官’。”

周頂全向尋訪團描述巨梁橋烈士犧牲的經過

面對日寇嚴刑拷打,陳誠一大義凜然,一言不發。早在被俘時,他就對戰友做了工作,大家約定:“不做孬種,絕不叛變”。日軍把他們捆住手臂帶到巨梁橋,繼續威逼利誘。

渡河時,陳誠一選擇了回頭幫助尚未渡河的戰友,從而未能安全撤離。被俘后,陳誠一和戰友們面對的是生與死的抉擇,只要低頭認降,就能保住性命。但是,他們不!

陳誠一面不改色。當敵人寒光閃閃的刺刀逼近時,他昂然高呼“打倒日本帝國主義!”“中華民族萬歲!”便倒在了血泊之中。英雄的戰友們都跟著一起高呼起來,浩然正氣直貫長空。

運河支隊第二大隊政治處副主任兼組織科科長陳誠一

惱羞成怒的日軍用刺刀一個個捅進英雄們的胸膛,又把他們推進運河,鮮血瞬間染紅了運河水。這些英勇犧牲的運河支隊隊員,最小的只有16歲。

周頂全指著一段運河告訴尋訪團:“當年巨梁橋閘就在這個位置,后來因運河河道拓寬,巨梁橋就拆除了。”運河寬寬,河水清清,陽光灑下了金子般的波光。尋訪團成員仿佛聽見,85年前,奔騰不息的運河水如何悲鳴,肅穆靜立的巨梁橋怎般憤怒!

巨梁橋慘案發生地原址

周頂全告訴大家,巨梁橋慘案中有一位從小在運河邊長大的戰士,水性極好,他不等敵人捅刺刀,就一頭栽進運河,從此下落不明。人們總是希望他能活下來,不愿意把他計入犧牲者,所以便統稱這些視死如歸的戰士為巨梁橋二十八烈士。

巨梁橋烈士之一王昌維烈士的胞弟王昌迎,雖與自己的大哥素未謀面,但說起哥哥的就義,還是十分動容。“哥哥犧牲后,我母親和我二叔沿著運河找了好幾天,都沒找著,后來聽人捎信兒說有人被撈出來了。我家人就趕緊去看,但是已經被泡得認不出模樣了。我母親掏出他褲袋里的一條手絹,才確認是我哥。”王昌迎望著運河,淚水從眼角滑落。

運河支隊烈士王昌維胞弟王昌迎講述確認哥哥遺體的情節

這些被殘忍殺害的運河支隊隊員,只有4人找到了遺體,其他烈士都長眠于運河。

續寫英雄譜,打撈沉沒的英名

“我爺爺陳誠一和四爺爺陳立任都是運河支隊抗日英烈,我很崇敬他們,也對抗戰史一直很關注。”家族的紅色基因,陳慶昌引以為傲,以爺爺為代表的革命者,陳慶昌視他們為豐碑。

運河支隊烈士陳誠一故居

陳誠一烈士故居的堂屋正中,掛著陳誠一兄弟的兩份烈士證明書,下方有個紅壇子,裝的是從巨梁橋遺址周邊挖回來的土。陳慶昌以這樣的方式告慰沒能找到遺體的爺爺。

陳誠一有文化,教過書。陳慶昌上學時用過爺爺留下來的舊鋼筆,看過爺爺留下的書。從沒見過爺爺的陳慶昌,查閱了大量資料,努力拼湊出陳誠一的人生軌跡——

陳誠一,原名陳立信,字誠一,1897年出生,1929年加入中國共產黨,以教書為掩護,從事地下工作;1937年11月,棄教從戎,以銅山二區工委書記身份回家鄉做統戰工作,發展地下黨員,宣傳全民抗日;1938年10月,發起成立蘇魯邊區抗日游擊隊,任政訓處長;1939年5月,任八路軍隴海游擊支隊運河大隊政委;1940年6月,任運河支隊二大隊政治處副主任兼組織科長;1940年10月,犧牲于巨梁橋……

運河支隊烈士陳誠一之孫陳慶昌

陳誠一犧牲時,陳慶昌的父親還不到4歲,陳慶昌從小聽著抗戰故事長大,巨梁橋烈士英勇的事跡一直縈繞在他的心間。“老一輩為國捐軀的精神激勵著我,所以我把這間老屋打造成了家庭博物館。”

陳家的條件并不富裕,一件6年前花11塊錢在購物平臺上買來的T恤,他今年還在穿,不靈光的手機,他也一用就是5年。但為了把有紀念意義的老宅布置出個樣來,陳慶昌拿出幾萬元積蓄給老宅翻了新,又陸續花了近30萬元收集抗戰文物。陳慶昌為了不起的爺爺寫了《陳誠一傳》,加入了八路軍一一五師運河支隊研究會,也想從歷史的長河中打撈更多不朽的英名。前幾年,他開始整理巨梁橋二十八烈士生平,還真發現了新線索。

經查閱官方烈士名錄,翻閱蘇魯多地地方志,再一家家去核對烈士證書、身份信息,陳慶昌新發現了9名烈士極有可能是在巨梁橋慘案當中犧牲的。目前,經運河支隊研究者陳慶昌和周頂全等人核實的巨梁橋烈士名單,已被臺兒莊區委黨史研究中心在《八路軍第一一五師運河支隊抗戰圖志》一書中收錄。

陳慶昌欣慰地表示,他能盡此微薄之力,便不辱作為烈士后人的身份。運河支隊指戰員們彰顯了不屈的民族氣節,更為一代代中華兒女留下了精神家園。他將傳承爺爺愛國、奉獻的精神,打撈沉沒的英名,把他們鐫刻在碑上,也鐫刻在人們心里。

在巨梁橋烈士犧牲地向東一公里處,兩座新建的萬年閘復線船閘矗立于運河之上。河道變遷,長河安瀾,烈士們的故事代代流傳在運河兩岸。

總策劃:雙傳學 顧雷鳴

監制:杭春燕

策劃:王曉映 王宏偉 朱威

統籌:蔡煒 成崗 薛澄

采寫、文案:虞越

出鏡:陸威

拍攝:王瑞楓 高鑫

剪輯:鄧宇軒 高鑫

美編:鄭玲玲

審校:韋偉 金勇

指導:江蘇省委網信辦

出品:新華日報交匯點新聞

聯合出品:江蘇省中共黨史學會、南京師范大學新聞與傳播學院

鳴謝:大眾日報、徐州市運河支隊抗日紀念館