編者按:今年是習近平總書記“綠水青山就是金山銀山”理念提出二十周年。二十年來,“兩山”理念如一抹青綠潑灑神州,勾勒萬千生態畫卷。落筆處,是人與自然共生共榮、和諧發展的多彩中國。在江蘇省互聯網信息辦公室的指導下,江蘇省廣播電視總臺推出《“縣”在起筆!青綠繪江山》融媒體行動,深度解碼“兩山”實踐生動樣本,探尋縣域“中國色”如何繪就,邀你共讀綠色發展的時代答卷。

春種、夏長、秋收、冬藏。四季輪轉,在南通市通州區平整如硯的高標準農田上,鋪展出一幅斑斕壯闊的畫卷。

若要在通州尋覓一抹最動人的色彩,那必定是廣袤田野間彌漫開的“黃栗留色”。這源自《詩經》的古雅金黃,是稻谷成熟的自然饋贈,更是通州踐行“藏糧于地、藏糧于技”戰略的生動注腳。

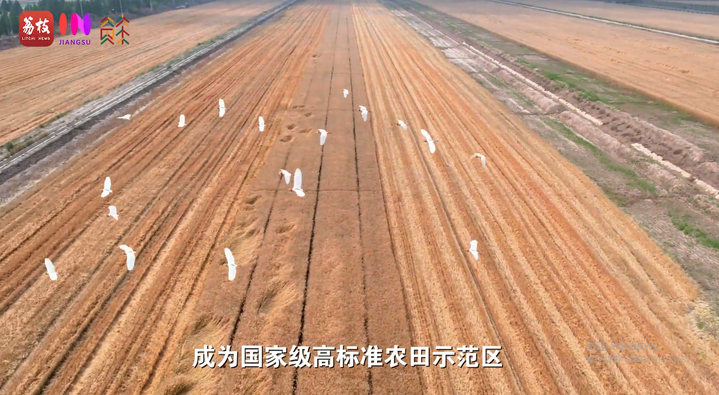

55.8萬畝高標準農田,85%的永久基本農田覆蓋率——這些扎實的數字,讓通州贏得農業農村部的高度肯定,其建設經驗更走向全國,成為示范。曾經零散的“巴掌田”如今連綴成千里良田,通州也躍升為國家級高標準農田示范區。

通州何以成就這番沃野奇跡?跟隨記者的腳步,走進田間,探訪智慧農場,親歷科技種田,感受共富之美,一起聆聽生態與豐收交織的田園詩篇。

破界重生:9年“長出”6500畝新耕地

時令入秋,廣袤農田里,一片片水稻悄然拔節。風吹稻浪翻滾,白鷺翩躚其間,時而駐足田埂,時而振翅翱翔,勾勒出一幅曼妙的田園詩畫。

記者與通州區農業農村局農田建設管理科科長曹小華漫步田邊,這位“田秀才”走到哪兒都不忘察看莊稼長勢:“這水稻長勢不錯,今年雖遇干旱不利影響,但夏糧已然增收,看這態勢,秋糧豐收也穩了。”

田成方、土成型、渠成網、路相通、溝相連,這如垠的高標準農田一望無際,生機勃勃,但當初在推進時,也是困難重重。

“通州人口密集、耕地稀缺,田塊碎片化嚴重,加之農田基礎設施老舊、廢舊溝塘遍布,拋荒現象時有發生。”曹小華的話語中帶著回憶的厚重。

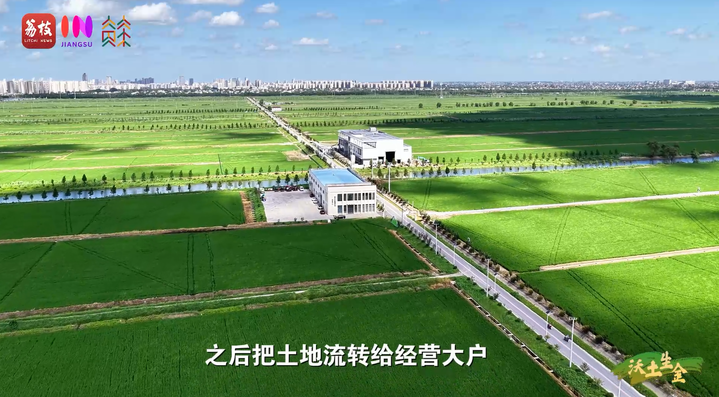

糧食安全乃“國之大者”,要實現糧食增產、農民增收,推進高標準農田建設是必由之路。自2016年起,通州創新推出“先流轉后建設”模式,先組織村居與農戶簽訂預流轉協議,將零散土地集中鎖定,再通過項目規劃建設,流轉給經營大戶規模化耕種。

“這可謂一舉三得:田塊拓寬平整后,經營大戶實現規模化種植降本增效;農民既能拿到每畝不少于800元的保底流轉費,平時還能務工增收;村集體也通過土地盤活,增加了集體收入。”曹小華介紹,除制度保障外,區財政每年投入2000多萬元,用于項目區零星建筑物清理、廢舊溝塘改造、河道暢通等工程。年復一年的深耕,讓項目區人居環境得到顯著改善。

9年間,通州累計實施土地平整6.6萬畝,新增耕地6500余畝,項目區糧食畝均產量提升100公斤。

如今漫步通州田野,春夏是禾苗鋪就的綠色海洋,秋收是“黃栗留色”浸染的金色原野,一望無垠,美景如畫。

智耕沃野:給農田裝上 “生態大腦”

在田間行走片刻,記者的白T恤已被汗水浸透。“我才走幾步就一身汗,可想而知種田多辛苦啊。”

記者的感嘆未落,曹小華便笑著回應:“那是過去式了,現在的高標準農田,科技化種植是典型特征。”

在通州區智慧農場控制中心,江蘇農墾駐金沙基地主任黃建正在電子大屏前操作,實時調取土壤濕度、蟲情檢測等數據。

“我們這里是通州區高標準農田建設示范區,總面積七千余畝,管理人員僅7名。今年7月全國農田建設現場會的觀摩點就設在這里。”黃建一邊演示操作,一邊介紹情況。

盡管遭遇高溫干旱,今年項目區糧食仍持續高產,小麥畝產達970斤,水稻預計畝產1240斤。

“地塊墑情通過傳感器實時傳回平臺。”黃建輕點鼠標,“你看3號地塊缺水,我們啟動滴灌。”大屏幕上,灌溉閥門圖標瞬間變綠,田間地插噴灌頭隨即自動旋轉噴水,全程無需人工到田操作。

“過去種地靠經驗,現在靠數據。”農場配齊物聯網傳感設備和高清監控設備,智能氣象站分析數據、智能蟲情測報燈自動誘捕害蟲、高清視頻監控系統實時掌握秧苗長勢。通過系統平臺建設,項目區稻麥周年單產比全區平均水平高10%以上,比高標準農田建設前高30%以上。

在保障糧食穩產增收的同時,高標準農田的生態效益也愈發凸顯:項目區建設生態排水渠,通過三級凈化系統過濾農田退水,避免土壤污染直接入河。9年來,通州高標準農田灌溉保證率從65%提升至92%,全區化肥使用量削減3%,農藥使用量削減5.5%,節水率達10%。

花草搖曳,溝渠清澈,科技種植讓生態圖景照進現實,也成了種田大戶的“心頭好”。

在十總鎮昝新艷的1000畝高標準農田里,無人機掠過返青的麥苗,播灑的除草藥在陽光下劃出虹色弧線。

“聽說您種田快20年了,現在種田和以前有啥不一樣?”記者好奇地問道。

“那差別可大了!以前種地靠力氣,得有好身板;靠經驗,得懂農時節氣。現在嘛……”昝新艷拍了拍身邊的農機,笑著說,“智慧種田,既省人力又高效!”

無人插秧機、智能收割機、無人植保機……智能農機構建起覆蓋耕、種、管、收全周期的農業生產體系。“用無人機收小麥,1000畝地三天就能完工,效率是人工的40倍,農田成本降低5%,畝產還能增產100公斤。”昝新艷坦言,機械化生產后,農藥用量減少20%,土壤肥力反而提升。

“生態大腦”不僅重塑了傳統農耕方式,更以科技之力守護綠水青山的生態底色,托起鄉親們的金山銀山。當智能裝備扎根田間,我們看到的是糧食安全的堅實底座,是農業高質量發展的未來圖景,更是鄉村振興的生動實踐。

田疇織夢:青綠經濟的共富之路

這個季節,通州石港鎮“漫漁灣”景區滿溢稻花香氣,全長15公里的漁灣水道沿稻田蜿蜒流淌。坐在景區老男孩咖啡店二層露臺遠眺,滿目青綠,微風拂過,心曠神怡。

“漫漁灣”位于石港鎮睹史院村。村黨委書記葛鋒正與店主劉李彬聊著小店近況。劉李彬是本地走出去又返鄉的年輕人,兩年前,他回到村里創業。村里推出房租減免、水電優惠等政策,正是為了吸引更多像他這樣的年輕人安心扎根。

“這咖啡真香,還帶著稻香,平時客人多嗎?”記者品嘗著咖啡問道。

“不少呢,現在不少城里人專門過來,就喜歡鄉村這股原生態的勁兒。劉李彬笑著說,“開店之初我還挺忐忑,沒想到這‘村咖’一炮打響。”

高標準農田建設為睹史院村打開了全新發展“賽道”。通過填埋廢溝呆塘、盤活土地資源,村里幾年間平整土地760畝,新增有效耕地20多畝。依托漁灣水道,打造“漫漁灣”世外田園網紅打卡地,咖啡館、圣耕園研學基地、露營基地等新業態相繼落地。越來越多的年輕人以“鄉村合伙人”身份返鄉創業,一個個網紅景點悄然興起,睹史院村集體收入從十幾萬元攀升至118萬元,成功躋身“中國美麗休閑鄉村”和“江蘇省鄉村旅游重點村”行列,每年吸引游客5萬人次。

“這幾年我們還大力提升村容村貌。你看這些橋梁、道路、亮化工程,說到底都與高標準農田建設有關系。”葛鋒邊走邊向記者介紹。彩虹路左側,荷花臨風照水,右側小路,一間奶茶店即將開業,現代氣息與古樸元素交融,勾勒出充滿詩意的現代化新農村圖景。

“葛書記,這里簡直就是鄉村振興的會客廳!”

“是啊,我們馬上還要新落戶一批文旅項目,吸引更多人來睹史院村體驗田園生活,共享鄉村振興發展紅利。”

長江北岸 沃野千里

連片稻田正由青綠拔節漸次染作一片金黃

如果要問屬于通州的“中國色”是什么

那一定是承載豐收喜悅的“黃栗留色”

深刻踐行“兩山”理念的通州

正以科技賦能農業

用生態反哺沃土

風吹稻浪間 泛起層層金黃

一幅生態保護與糧食豐收和諧共生的現代農耕畫卷

正在這片熱土上徐徐展開