【編者按】

千年水韻,潤澤江蘇。在這片因水而興、依水而盛的土地上,治水的智慧始終與為民的初心交相輝映。一代代奮斗者以水為筆、以民為本,將安瀾興水、生態惠民的時代華章,深深寫入江蘇大地的壯闊圖景。青年是祖國的未來,民族復興的偉業更需青春力量的接續奮斗,來自江蘇的高中生們以畫筆為媒,將千年治水智慧與新時代水利成就凝于尺素之間。

畫卷之上,流淌的不僅是江河湖海的水脈,更是綿延千年的文脈;筆觸之間,勾勒的不僅是巍峨大壩與縱橫渠系,更是“綠水青山就是金山銀山”的發展理念與人民至上的深厚情懷。他們以獨特的觀察和青春的筆觸,生動展現了年輕一代對人與自然和諧共生的深刻思考,以及將個人理想融入國家發展的責任擔當。這既是青春的宣言,也是對未來的美好期許。

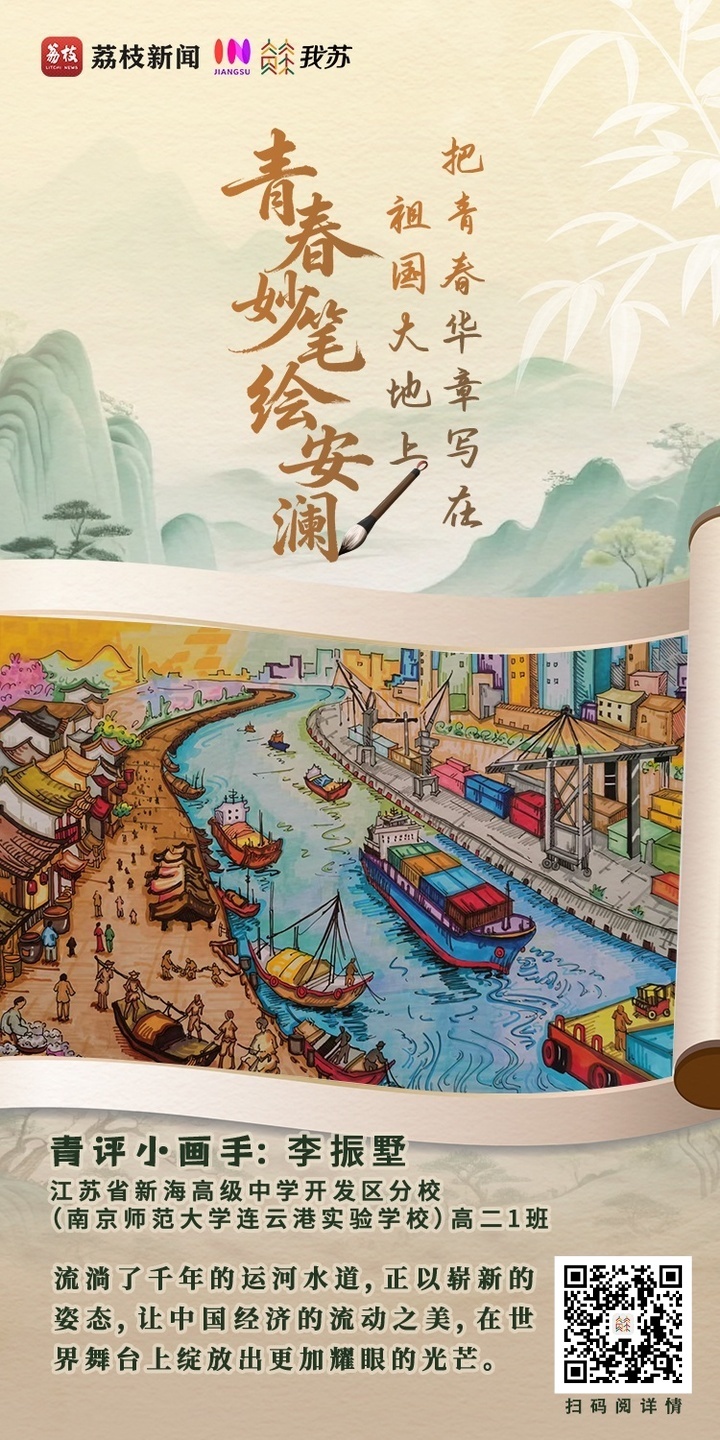

江蘇省新海高級中學開發區分校(南京師范大學連云港實驗學校)高二1班 李振墅:

千年運河,這條“黃金水道”縱貫神州南北,見證了華夏文明的輝煌。2500余載光陰流轉,京杭大運河的水波里,依舊蕩漾著繁忙的韻律。以水為生的勞動人民,是運河上永不褪色的群像,他們用肩膀扛過漕糧,用纖繩拉過歲月,也親眼目睹了運河沿岸從農耕經濟到工業文明的華麗蛻變。

遙想當年,運河之上貨船云集,如一條條靈動的紐帶,串聯起華夏民族的經濟血脈。南方的絲綢,似蟬翼般輕薄,在船艙里堆疊成七彩的云;武夷的茶葉,帶著巖骨花香,被茶商們小心翼翼地封裝,順著水路一路北上,在京城的茶館里氤氳出江南的煙雨。北方的糧食,滿倉滿囤,是黃土地的饋贈,沿河南下,滋養著水鄉的稻禾;定窯的白瓷、景德鎮的青花,在船工的號子聲中,被運往江南的亭臺樓閣,成為文人案頭的雅趣。

那些彎腰拉纖的纖夫,赤著腳,脊梁上的汗珠滾落,滴在運河的水里,也滋養了兩岸的市集。運河邊的碼頭,是古代中國最早的“貿易樞紐”,南來北往的商船在這里靠岸,腳夫們喊著號子搬運貨物,商販的叫賣聲、船工的號子聲、茶館的說書聲交織在一起,譜寫出市井里的繁華樂章。水路,就是這樣一條流動的血脈,讓經濟的脈搏在廣袤的大地上有力跳動,讓農耕文明的火種,在運河兩岸燃成燎原之勢。

運河的水,依舊在歲月里靜靜流淌,卻早已褪去了舊日模樣,化作一條奔騰在新時代的“黃金水道”。你看那巨大的貨輪,鋼鐵的身軀上滿載著五顏六色的集裝箱,宛如現代版的“百寶箱”。里面可能裝著浙江的智能小家電,正待奔赴北方的千家萬戶;也可能是江蘇的時尚紡織品,將為千家萬戶的衣櫥添上一抹亮色。這些貨物沿著運河,高效地分發到全國各地,恰如當年的漕運,只是如今的“船”更快、“貨”更豐富、“路”更智能。岸邊的龍門吊,如鋼鐵巨人般精準作業,將集裝箱輕輕抓起、穩穩放下,每一次起落都是現代物流效率的生動注腳;衛星導航、智能調度系統讓船隊在運河上的航行如履平地,曾經的纖夫號子,早已被電子屏上的數據流轉和船用柴油機的轟鳴所取代。

水路經濟的繁榮,背后是咱們國家經濟的韌性和活力。從漕運時代的“南糧北運”,到如今的“產業互通”,運河的水還在流,船上的貨物在變,但那份繁榮的勁頭始終未變。它就像一本厚重的史書,記錄著中國經濟從農耕文明的裊裊炊煙,到工業文明的機器轟鳴,再到數字經濟的流光溢彩;又像一座立體的課堂,讓我們這些高中生明白,無論是古老的運河還是現代的貿易,唯有流動與變通,經濟的大樹才能永遠枝繁葉茂,生活的花朵才能永遠嬌艷盛開。

當我們站在運河邊,看古橋與現代貨輪同框,聽著的纖歌與科技的潮聲共鳴,便能深刻領悟:水運利國,不僅是過去時,更是現在時、未來時。這條流淌了千年的水道,正以嶄新的姿態,在共建“一帶一路”中,續寫著“黃金水道”的傳奇,讓中國經濟的“流動之美”,在世界的舞臺上綻放出更加耀眼的光芒。