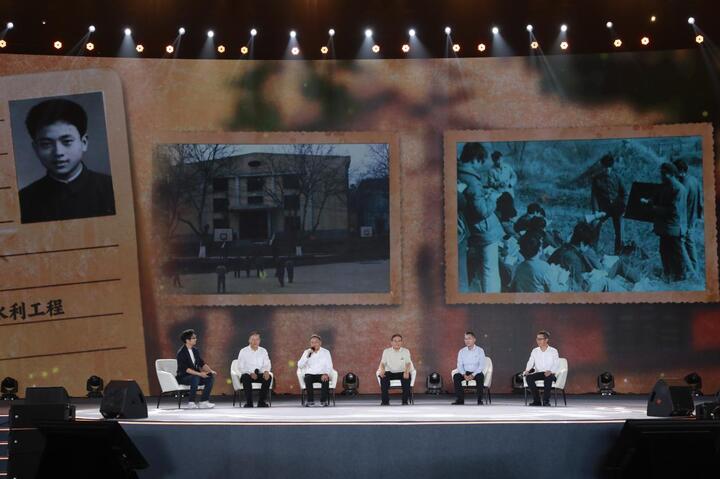

10月12日,2025“把青春華章寫在祖國大地上”網(wǎng)絡(luò)主題宣傳和引導(dǎo)活動(dòng)上,五位河海大學(xué)校友重返校園,他們分別奔波在南水北調(diào)工程、三峽工程、黃河古賢水利樞紐工程、金沙江白鶴灘水電站、東海大橋海上風(fēng)電場……當(dāng)年在校園里汲取知識的少年,后來都成了祖國的“治水守護(hù)者”。

現(xiàn)場,AI為五位河海校友喚醒了青春模樣,那些當(dāng)年在教室搶座、在河邊立志、在溜冰場馳騁的年輕身影,終于在屏幕上與如今的他們完成了一場跨時(shí)空相約。一邊是鬢角染霜、手握國之重器的水利脊梁,一邊是眼神清亮、懷揣赤子之心的少年郎,當(dāng)兩代“自己”隔空相望,流淌的不僅是個(gè)人的歲月故事,更是一代代河海人“治水興邦”的初心傳承。

中國工程院院士、南水北調(diào)工程專家委員會(huì)主任張建云:

讓長江水“乘梯”北上

作為中國工程院院士、南水北調(diào)工程專家委員會(huì)主任,張建云在河海大學(xué)的7年時(shí)光,是他水利人生的“奠基禮”,他啃下了扎實(shí)的專業(yè)知識,為后續(xù)工作筑牢根基。

當(dāng)被問“南水北調(diào)憑什么讓水往高處流”時(shí),他揭開了中國水利技術(shù)的“硬核密碼”:面對南澇北旱的國情,東線工程靠我國自主研發(fā)的13級泵站群,像給長江水搭了13層“電梯”,讓北方1.8億多人喝上了好水。“中國跨流域調(diào)水技術(shù)世界領(lǐng)先”的自豪背后,是他對水利事業(yè)的堅(jiān)守。

他給青年的箴言擲地有聲:“眼里有光,腳下有路,揣著信念追理想。”選擇一份事業(yè),便以終生無悔的態(tài)度深耕,從校園里的知識積累到祖國需要的一線實(shí)踐,每一步都朝著“治水興邦”的初心邁進(jìn),這便是青春最清晰的方向。

中國工程院院士、三峽工程主要設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人之一鈕新強(qiáng):

從“占座較真”到建世紀(jì)大壩,踏實(shí)是成事的底色

中國工程院院士、三峽工程主要設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人之一的鈕新強(qiáng),回憶大學(xué)時(shí)光時(shí),有個(gè)鮮活的細(xì)節(jié):當(dāng)年滿腦子都是學(xué)習(xí),最會(huì)用課本、水杯、草圖“搶”自習(xí)座,就怕晚一步?jīng)]了位置。后來他才發(fā)覺,這份“占座的較真勁兒”,和建三峽大壩的邏輯如出一轍:每一步都得扎實(shí),容不得半點(diǎn)馬虎。

作為世紀(jì)工程的參與者,他道出了三峽工程的“硬核價(jià)值”:從前“萬里長江險(xiǎn)在荊江”,如今“美在荊江”;三峽大壩能抵御千年一遇的大洪水,是長江防洪的“定海神針”;一年發(fā)電超800億度,占全國水電10%,是照亮半個(gè)中國的“綠色引擎”;還兼顧通航,成為長江黃金水道的“加速器”。

他對青年的叮囑很實(shí)在:“水利事業(yè)永遠(yuǎn)不過時(shí),年輕人要踏實(shí),敢探索、重質(zhì)量,緊跟國家的步伐,定能有作為。”所謂成長,就是把校園里的“較真”變成工作中的“專業(yè)”,在國家需要的領(lǐng)域里,一步步走出自己的價(jià)值。

黃河古賢水利樞紐工程設(shè)計(jì)總工程師張金良:

假如許我再少年,挑燈夜讀不偷閑

黃河古賢水利樞紐工程設(shè)計(jì)總工程師、河海大學(xué)校友張金良的水利初心,藏在12歲那年的記憶里:鄰縣黃河發(fā)洪水,村里分了50斤白面烙餅救災(zāi),母親連夜烙餅,卻一口沒讓他嘗,只說“這是救命糧”。那一刻,“長大了治好黃河”的念頭,在他心里扎了根。高考時(shí),他把所有志愿都填了水利專業(yè),用行動(dòng)奔赴兒時(shí)的承諾。

面對“黃河古賢工程論證50年為啥還要建”的疑問,他道出了黃河的特殊性:黃河是世界上最復(fù)雜的河流,水少沙多,解決它的問題不像其他江河是“解一元高次方程”,而是更難的“二元高次方程”。但再難也要解。古賢工程是完善黃河水沙調(diào)控體系的核心,讓黃河成為長治久安的“幸福河”。

他那句“假如許我再少年,挑燈夜讀不偷閑”,是對青年最真誠的期許:把個(gè)人志向綁在國家的“痛點(diǎn)”上,哪怕目標(biāo)再遠(yuǎn)、難題再大,只要初心不改,終能像治黃一樣,圓自己的夢,也護(hù)一方安瀾。

金沙江白鶴灘水電站設(shè)計(jì)總工程師徐建榮:

在“三點(diǎn)一線”里蓄力,讓藍(lán)圖在山谷里“開花”

金沙江白鶴灘水電站設(shè)計(jì)總工程師、河海大學(xué)校友徐建榮,回憶上世紀(jì)80年代的大學(xué)生活時(shí),笑著說自己是“教室、食堂、宿舍”三點(diǎn)一線,滿腦子都是學(xué)習(xí),唯一的遺憾是沒跟著會(huì)吹口琴的同學(xué)學(xué)民樂。這份簡單又專注的青春,卻為他后來的工程事業(yè)攢足了勁。

很多人覺得白鶴灘水電站“外表不宏大”,他卻揭秘了它“山脈里有乾坤”:建在印度洋板塊與歐亞板塊碰撞的斷裂帶附近,靠精準(zhǔn)勘探和獨(dú)創(chuàng)方案讓工程穩(wěn)穩(wěn)扎根高山峽谷;兩岸山體里藏著2座共5個(gè)足球場大的發(fā)電廠房,像兩個(gè)“巨型蜂巢”;全球首創(chuàng)的百萬千瓦水能發(fā)電機(jī)組,核心技術(shù)全是自主研發(fā)。

“選擇水利意味著要付出,但是看到自己描繪的藍(lán)圖變成現(xiàn)實(shí),那種成就感無與倫比。”這是他的心聲,也是給青年的啟示:青春的“單調(diào)”或許是在蓄力,當(dāng)你把專業(yè)知識變成實(shí)實(shí)在在的成果,那種奮斗后的滿足,會(huì)成為人生最珍貴的勛章。

國家卓越工程師、東海大橋海上風(fēng)電場總設(shè)計(jì)師林毅峰:

在青春“蓄水池”里積淀,讓中國風(fēng)電“抗住臺風(fēng)”

國家卓越工程師、東海大橋海上風(fēng)電場總設(shè)計(jì)師、河海大學(xué)校友林毅峰,提起大學(xué)時(shí)光滿是懷念:在溜冰場踩著冰鞋馳騁,去清涼山數(shù)星星辨星座,到學(xué)校邊的石頭上找六朝古跡——在六朝古都的文脈里,他既學(xué)懂了水利專業(yè)知識,也讓青春充滿了煙火氣與文化味。他說:“大學(xué)是青春的蓄水池,深度就決定了你的人生航程。”

面對“50層樓高的海上風(fēng)電,為啥扛得住臺風(fēng)”的疑問,他亮出了中國的“獨(dú)門絕技”:近海用“八爪魚”技術(shù),8根樁牢牢吸附海床,再復(fù)雜的地質(zhì)都能穩(wěn)住;深遠(yuǎn)海用“巨型海上不倒翁”技術(shù),主體靠浮力漂浮,系泊系統(tǒng)連海床,17級臺風(fēng)也刮不倒、吹不走。如今,中國已在全球最惡劣的海況下,建成了單機(jī)容量、單體規(guī)模都領(lǐng)先的海上風(fēng)電場,“引領(lǐng)全球海上風(fēng)電發(fā)展”的底氣,藏在每一次技術(shù)突破里。

新華日報(bào)·交匯點(diǎn)記者 程曉琳 顧星欣