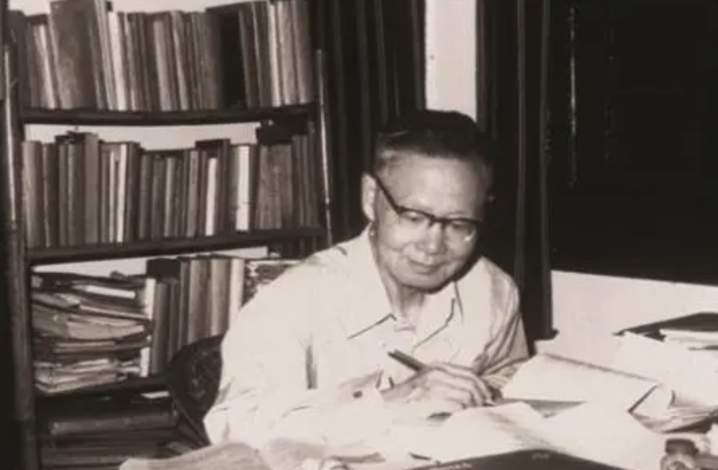

在河海大學的檔案館里,一枚“友誼勛章”無聲訴說著一段不平凡的往事。1958年,越南政府將這枚“友誼勛章”授予河海大學建校元老顧兆勛。這位曾懷抱“教育救國”理想、從英國曼徹斯特大學學成歸國的水工大師,在受水電部委派赴越南援助的一年里,將畢生所學傾注于異國他鄉,為越南的水利教育和科學研究作出突出貢獻。顧兆勛的國際主義精神,如同播下的種子,在河海大學生根發芽。

從獲得越南政府“友誼勛章”的顧兆勛,到上世紀90年代河海大學率先開展工程移民、國際河流研究,成果服務中亞、瀾湄地區跨境水治理;從2021年余鐘波教授當選聯合國教科文組織國際水文計劃(UNESCO-IHP)主席,到積極參與“一帶一路”沿線大型水利工程和基礎設施建設,投身柬埔寨甘再水電站大壩、老撾南歐江水電站、西非海域水動力數據收集、巴基斯坦防汛減災等多個國際合作項目,百年河海,正以水為墨,在世界版圖上書寫著兼濟天下的治水故事。

緊扣國家需求,以國際河流研究服務國家水外交

河海大學夏自強老師的書柜里面,放著一張泛黃的感謝信,那是外交部發給水利部,水利部派專人送到河海大學的,以感謝夏自強團隊的建議在我國對外水談判中發揮了重要作用。拿著這封感謝信,夏自強自豪地說:“河海大學是國內最早開展國際河流研究的高校之一。”

1990年,當國際河流研究在國內尚屬空白時,以夏自強教授為核心的團隊便敏銳洞察到這一領域的重要性,開始系統收集我國國際河流的基礎資料,默默為國家儲備人才、積累數據。

2006年11月15日,河海大學國際河流研究所正式成立,這是全國首家以國際河流為研究對象的研究機構。為整合國際河流研究的學術力量,2012年,河海大學國際河流研究中心成立,建設了一支國際河流領域多學科性質的專家團隊,形成能夠及時準確地為國家提供國際河流相關問題咨詢和建議的專家智庫。2017年,一支由26名教師構成的研究團隊成為國內首個國際河流領域的部級研究團隊。

為深入了解國際河流開發的現狀、掌握我國國際河流的真實情況,研究團隊骨干多次奔赴新疆,對我國西北地區的伊犁河、額爾齊斯河、烏勒昆烏拉斯圖河的水文水資源和生態環境狀況,塔城地區中哈跨界諸河的水系、自然地理特征、水資源開發利用,黑龍江流域的干支流的開發利用與保護等情況進行深入考察。這些深入基層的調研與扎實的研究成果,為國家水外交決策提供了重要參考,也為我國與周邊國家協商談判國際河流開發與利用提供了詳實的數據支持。

深耕“一帶一路”國際培訓,織密中外水利能源合作網

“在中國學到的水電站運維技術,回去就能用到蘇阿皮蒂水利樞紐的日常管理里!”幾內亞學員在河海大學培訓結業時的感慨,道出了眾多“一帶一路”沿線國家學員的心聲。

蘇阿皮蒂水電站是中幾兩國雙邊經貿合作下最大的投資項目,也是幾內亞乃至西非地區壩體最高、庫容最大、裝機規模最大的水利樞紐工程。2016年,該工程開工建設,亟需一批懂技術、會管理的屬地化人才。2017年,河海大學憑借在水利水電領域的學科優勢,成功承接幾內亞蘇阿皮蒂水利樞紐項目業主人員培訓任務,量身定制的“全鏈條”培訓方案培養了30名幾內亞籍專業技術人才。2018年,幾內亞總統專門接見了這批學員,對培訓成果給予高度認可,稱其“為西非水電資源開發注入了關鍵人才動力”。

2021年6月,蘇阿皮蒂水利樞紐正式投產,有效緩解了凱樂塔水電站雨季、旱季發電不均衡的現狀,孔庫雷河上的“雙子星”為幾內亞貢獻了80%以上的發電量。穩定的綠色能源,為幾內亞帶來了光明,更使幾內亞從“用電受限國”躍升為“電力輸出國”,向塞內加爾、岡比亞、幾內亞比紹、塞拉利昂等6個鄰國出口電力,點亮鄰國的夜晚。

如果說幾內亞項目是“點上突破”,那么以“瀾滄江-湄公河學院”為核心的國際培訓,則是河海大學在“一帶一路”沿線國家的“面上鋪開”。該學院自啟動以來,便聚焦水資源、環境、能源、農業四大領域,將服務瀾湄國家可持續發展作為首要任務,逐步構建起覆蓋“政產學研”的多元化培訓體系。

為確保培訓實效,河海大學堅持“需求導向、定制化培養”——充分發揮水利、水資源、交通、能源等學科優勢,結合不同國家、不同領域的發展需求設計課程。例如,針對湄公河流域頻發的山洪災害,課程中融入中國“群測群防”的防災減災經驗;針對東南亞國家的小水電開發需求,詳細講解生態保護與工程建設兼顧的技術路徑。在2024年的培訓中,學員們走進南京水利工程現場,近距離觀察智能監測設備如何實時監控大壩安全。在案例分享會上,柬埔寨學員提出的“小流域治理與農業灌溉結合”難題,在與泰國、老撾學員的討論中碰撞出融合中國技術與當地國情的解決方案。

2022年到2024年,河海大學交出了一份亮眼的國際培訓成績單:累計培育學員超1245人,覆蓋瀾湄五國及“一帶一路”沿線20多個國家。從幾內亞的水電站到湄公河的防洪堤,從清潔能源基地到鄉村振興示范點,河海大學的國際培訓持續成為“一帶一路”倡議落地的“人才孵化器”。

引領水利教育標準國際化,服務全球水利事業

作為中國水利教育的開拓者,河海大學以水為媒,將研究范圍從守護本土水脈延伸到服務全球水利事業。

自2017年起,河海大學先后成立了“亞洲研究中心”“瀾湄國家區域研究中心”“幾內亞灣-科特迪瓦研究中心”和“西非國家經濟共同體研究中心”等多個高質量“一帶一路”合作平臺。“亞洲研究中心”對“一帶一路”沿線國家基礎設施的開發利用、運營管理開展系統研究,形成高質量政策咨詢報告;“瀾湄國家區域研究中心”協同建設瀾湄合作發展智庫,構建水資源合作為先導的人才培養和學術研究體系;“幾內亞灣-科特迪瓦研究中心”與幾內亞灣國家搭建國際化、區域化的“政、產、學、研”綜合性學術平臺;“西非國家經濟共同體研究中心”開展水資源開發與利用研究。

河海大學也充分發揮水科學領域的綜合優勢,深化沿線國家規則標準合作。2018年,學校組織編譯了32部英文版水運工程和海岸帶保護修復工程標準,為13個“一帶一路”沿線國家提供港航工程建設技術支持。學校還長期將洪水預報預警技術、標準、規范和經驗分享給湄公河沿線國家,推動跨境流域水利行業標準化和信息化建設。

2021年,余鐘波教授當選聯合國教科文組織國際水文計劃(UNESCO-IHP)主席,成為該組織1975年成立以來首位中國專家,全程組織了政府間水文計劃第九階段戰略計劃(IHP-IX,2022-2029)及其實施方案的制定。在該計劃框架下,UNESCO-IHP優先從科研創新、水教育、水資源綜合管理、科學水治理等方面應對變化環境下的水資源挑戰,為復雜背景下的全球水安全提供解決方案。

今日的河海大學,已構建起從國際河流研究到“一帶一路”培訓,從全球水治理到水利教育標準制定的全方位國際合作格局。這條以水為媒的國際合作之河,正從中國南京奔涌而出,在世界水利史上繼續書寫著屬于河海人的壯麗篇章。

文稿 / 胡逸喬

資料來源 / 河海大學官網、河海大學官方微信、河海大學檔案館、新華社