還記得嫦娥六號從月球背面帶回的“神秘月壤”嗎?科學家最新研究發現,這種比撒哈拉沙漠干燥上萬倍的土壤,竟有點黏糊糊的,還能結塊,質地更像地球上的黏土,而且讓它產生黏性的原因還不是水。最近,中國科學院地質地球所的科學家們成功揭開了這一謎團。全釋硬科技,我們來一探究竟。

科學家在微觀世界中發現月球背面月壤有著獨特的“體質”:它的顆粒更細膩。如果把月球正面的月壤比作“沙子”,那背面的月壤則更接近“面粉”。在干燥的情況下,抓一把沙子,它會輕易從指縫流散;而面粉更容易在手中結成小塊。

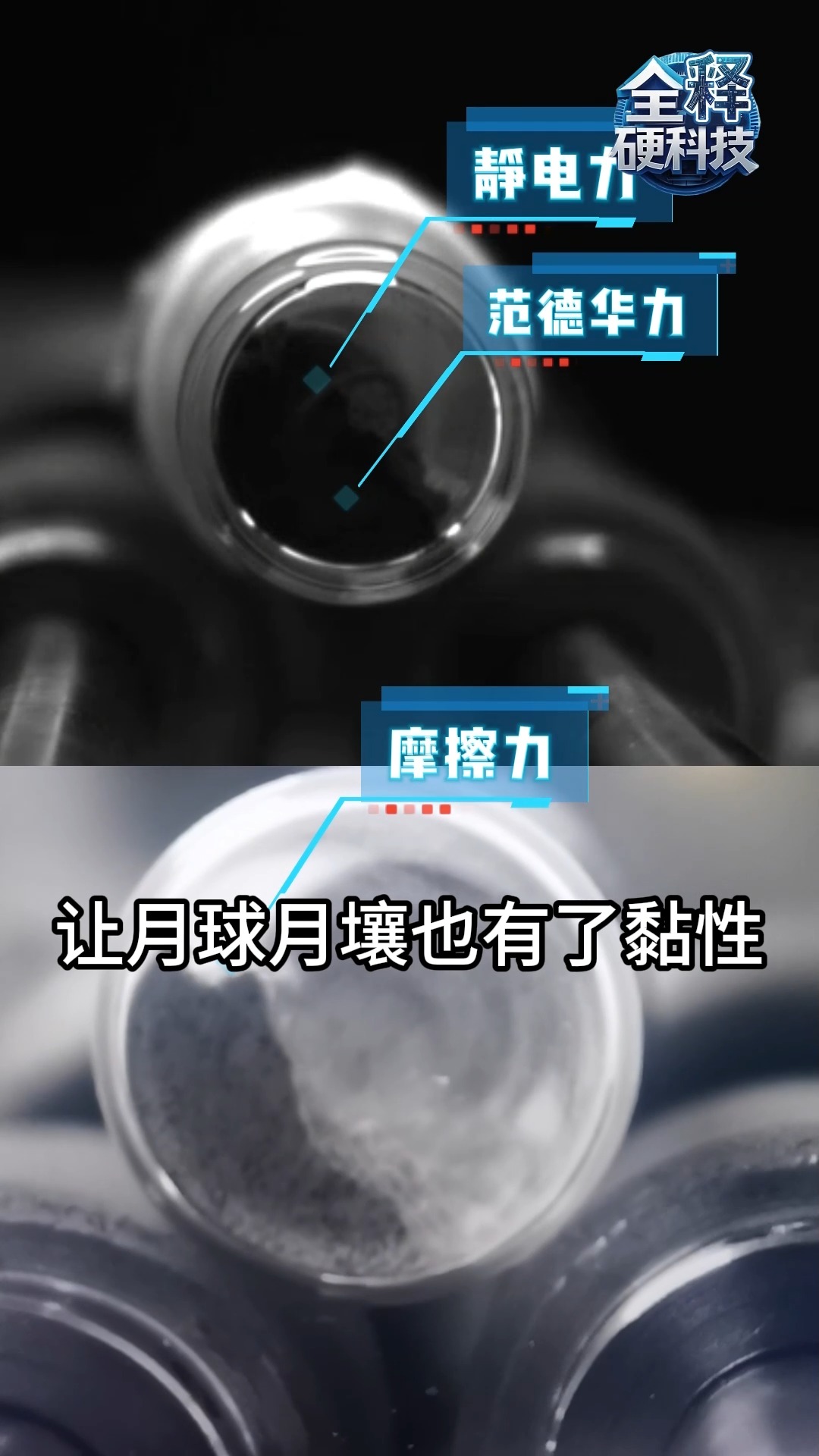

不僅如此,背面月壤的顆粒形態也更復雜,它們棱角分明、表面粗糙,顯著增大了顆粒間的摩擦效應。同時,這種“又細又糙”的特征,使得靜電力等作用凸顯,造成土體表現出明顯的黏性特征。和我們通常認為的水可以讓土有黏性不同,在月球上,是靜電力等多種作用,讓月球月壤有了黏性。

然而,謎題的關鍵不止于此,為什么月球正面的月壤沒有背面那樣黏稠呢?答案,深藏在月球“兩張臉”——也就是月球正面和背面截然不同的命運之中。由于潮汐鎖定,我們在地球上只能看到月球的“正臉”,它主要由遼闊的玄武巖平原構成,稱為“月海”;而永遠隱藏的背面,則是一片布滿高山和隕石坑秘境。這片秘境可能承受了更為嚴酷的太空錘煉。

首先,是撞擊的“鍛造”:月球背面可能承受了更頻繁、更劇烈的隕石轟擊,構成月球背面山川的斜長巖礦物與正面的玄武巖不同,它們像是威化餅干,受撞擊時極易產生許多棱角分明的細小顆粒。

其次,月球正面能“蹭到”地球磁場的部分庇護,而背面則完全暴露在帶電粒子、隕石和微隕石的宇宙環境中,持續不斷地“轟擊”使月壤顆粒充分破碎,熔融,濺射、混合,最終鍛造出月球背面的細膩且黏稠的月壤。

這項研究不僅揭開了月壤的“黏性之謎”,更對未來月球背面的探測、著陸乃至基地建設具有重要意義。

(總臺央視記者 帥俊全 張煜 董良言)