南京云錦,作為古代“錦中之冠”,以金線勾勒、銀線點睛的華貴氣韻,曾是紫禁城專屬的視覺圖騰。這項歷經1600多年傳承的古老技藝,與大運河有著怎樣的不解之緣?

走進南京云錦博物館,長5.6米,寬1.4米,高4米的大花樓木織機,令人非常震撼。兩位匠人上下配合,提花工口訣指引上萬根絲線,織造工每日僅能完成5厘米進度。這種“通經斷緯”的絕技,讓現代機械至今無法完全復制。

南京云錦因其材質“金紗翠羽”、色澤“燦若云霞”而得名,素有“寸錦寸金”之稱。南京云錦博物館文化推廣中心主管何冠奕認為:“惟其緩慢,云錦才顯得珍貴。惟其艱難,云錦才顯得貴重。”

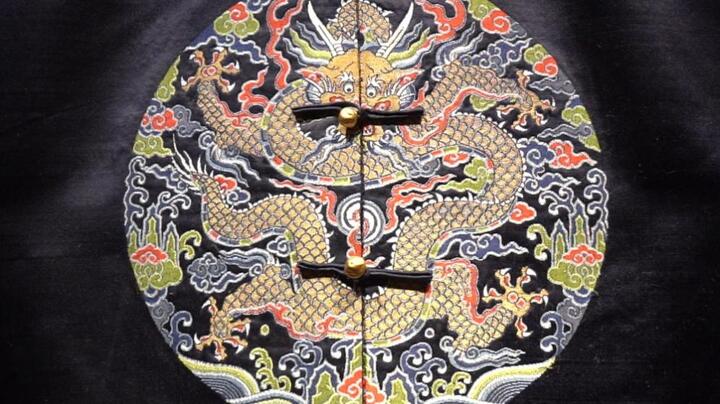

云錦的圖案設計極為講究,融合了自然萬物、神話傳說、吉祥符號等元素。不僅具有極高的審美價值,還寄托著人們對美好生活的向往與祝福。“金鯉魚躍寶地”寓意招財進寶,“纏枝蓮”象征生生不息,“鶴鹿同春”寄托長壽祈愿。每一幀絢爛圖案,都是中華美學的基因圖譜。

明清時期,南京云錦進入鼎盛階段,南京成為全國的絲織業中心。為了管理云錦生產,當時政府在南京設有江寧織造府。何冠奕回憶道:“遙想當年,在秦淮河兩岸,機戶云集,3萬多臺織機日夜鳴響,20余萬人以此為業,年產錦緞上百萬匹,產值在3000萬兩白銀以上。那浩大的云錦生產場面,成為中國織錦史上壯觀且燦爛的一頁。”

南京云錦曾是宮廷皇家的御用品,明清皇帝的龍袍都是用云錦織就的。何冠奕告訴記者:“當年,皇帝龍袍的手稿從北京走運河傳送到南京。江寧織造府拿到手稿后開始織制,完成后再由大運河運往北京。因此,大運河在其中發揮了重要作用。”

今天,這門曾專屬帝王的奢華工藝,正以嶄新姿態走進現代人的生活。一系列符合年輕人審美的“云錦+”時尚用品頻頻“出圈”。作為世界非物質文化遺產的南京云錦,還登上了國際舞臺。其中《海屋朝鶴》、《十全十美》更獲央視遴選作為中法、中意建交藝術展上的作品,讓外國人領略到我國優秀的傳統文化。此外,云錦也融入到我們的日常生活中。曾經龍袍的織造工藝,現在也能織造適合人們穿著與收藏的吉服,云錦文脈就像大運河一樣奔騰不息。

金線銀梭織日月,彩絲翠縷繡霓虹。古老的中華傳統技藝,正在與時俱進,融入現代作品中,走向更加廣闊的舞臺。

編導:呂鑫

攝像:周天琦

剪輯:周天琦

主持人:呂鑫

包裝:楊曉瓏