新能源產業是南通重點打造的六大產業集群之一,“十四五”以來,在國家“雙碳”戰略深度推進的浪潮中,南通憑借其濱江臨海的獨特優勢,積極部署風電、光伏、氫能、儲能等關鍵領域,聚力打造新能源產業集群,推動經濟向“新”而行,持續提升高質量發展的“含綠量”。

在如東海域,碧海藍天間,來自14家風電企業的上千臺風電機組連成一片“白色森林”,將風能轉化為清潔電能,輸送出源源不斷的綠電。十年來,如東海上風電從無到有、由弱到強,已建成由21座海上風電場組成的亞洲最大縣域海上風電場。

國電投南通新能源有限公司生產運維部紀成告訴記者:“在這21座海上風電場中,由我們投建運營的是兩座,風機槳葉每轉動一周,就可以發電5.8度。截至2024年,我們這兩個風電場發電量71.08億度,可減排約488.69萬噸二氧化碳。”

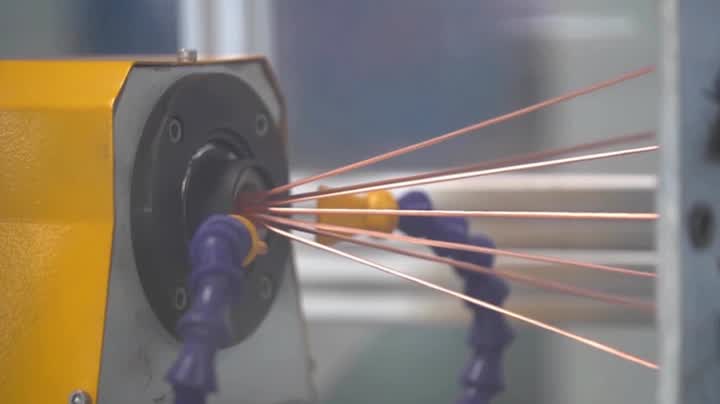

隨著海上風電向深遠海、大容量發展,電力傳輸的“主動脈”——海底電纜正催生新的市場機遇。總投資15億元的中天耐絲特種電纜項目去年8月開工,今年4月便實現投產。依托母公司中天科技的技術優勢,中天耐絲主要聚焦5G通信及新能源電纜的研發制造,產品廣泛運用于5G基站、大數據中心、風電、城市軌道交通等領域。預計年產8萬千米,可實現年應稅銷售15億元、稅收4500萬元。目前企業發貨額已達3.4億元。

中天耐絲有限公司副總經理陳宇坤介紹:“整個項目按照國家卓越級智能制造工廠標準建設, 融合了集團自主研發的愛尚工業互聯網平臺標識解析解點和AGV精準配送技術,實現了產業鏈的數據全聯通,助力工廠邁向燈塔型工廠。”

讓綠電供得上、用得好是構建綠電發展網絡的關鍵。一座座儲能電站在南通沿海扎根運行,宛如一個個“超級充電寶”,日夜不息地為電網調節峰谷。除了成熟的電化學儲能,如東還探索出國內首個重力儲能技術應用示范項目,為儲能領域帶來全新的解決方案。截至目前,如東新能源發電總量已超800億千瓦時,以新能源為牽引,如東正逐步構建起“風光儲氣氫”多元一體化能源體系,推動資源稟賦轉化為發展動能。

“電力富裕的時候,我們實現從電能往勢能的轉化,把我們的重力塊從下八層,通過電能運送到上八層。在電網缺電的時候,我們把勢能再轉化為電能,一次轉化綜合效率在85%左右。重力塊一上一下4個小時,發電功率為25MW,一個來回能放電10萬度。”江蘇能楹新能源科技發展有限公司運營總監盛元茂說。

近年來,南通主動策應國家碳達峰、碳中和戰略,將新能源產業作為產業轉型升級的主抓手和突破口,通威太陽能、林洋太陽能、福萊特光伏玻璃等一批批龍頭企業、優質項目紛至沓來,搶灘落戶,形成了涵蓋儲能及動力電池、風力裝備、硅晶光伏等領域的鏈式發展模式,高質高效、集群集約的新能源產業體系蔚然成勢。

據了解,2024年全市新能源產業94家重點企業實現產值1324.2億元,今年1-7月,新能源產業同比增長20.0%。近期,國家層面陸續出臺綠電直連、零碳園區等頂層設計文件,有序推動新能源全面參與電力市場。聚焦“十五五”能源發展目標,南通將深入謀劃新能源發展和低零碳園區建設,以低碳之路“鏈”出發展“加速度”。