深秋的潘安湖,水波瀲滟,大雁掠影,震旦鴉雀時隱時現于蘆葦叢間,勾勒出一幅靈動和諧的生態畫卷。這片曾經因采煤而塌陷、地表破碎的“生態傷疤”,如今已成為江蘇生態修復的典范、國家級濕地公園的標桿。從遍布工礦的廢棄地,到生機盎然的城市“綠肺”;從塌陷區遍布的礦區,到光伏板下的“藍色海洋”……“十四五”以來,江蘇徐州牢固樹立和踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,統籌發展和安全,著力保耕地、保發展、保生態,有力支撐服務徐州經濟社會高質量發展。

空間重塑 聚力城市更新

走進徐州市銅山區張集鎮梁堂古村落,青磚黛瓦的民居錯落有致,古樸的石板路蜿蜒曲折,仿佛一幅水墨畫卷徐徐展開。“我們根據梁堂村的自然風貌和文化特色,制定了‘保護古村落、發展新產業’的規劃思路。”徐州市自然資源和規劃局國土空間規劃處處長姜妍介紹,“通過保留傳統建筑風貌,同時引入生態農業和鄉村旅游,實現了傳統與現代的完美融合。”

梁堂村的蝶變是徐州構建國土空間規劃體系的縮影。在國土空間規劃方面,徐州建成了“山水交融、中部都市、兩翼田園、五點支撐”的國土空間格局。這一規劃不僅明確了城市發展方向,更為鄉村振興提供了科學指引。全市1344個行政村全部完成規劃編制,形成了多元共生的鄉村振興新格局。

在沛縣,一場以“活化記憶、提升品質”為目標的城市更新行動悄然推進。位于老城中心的原縣委、縣政府大院,在“原樣保護、留住記憶”的原則下煥發新生。通過“房屋安全鑒定+消防鑒定+資產”一體化出讓與“政企合作招商運營”等創新機制,昔日封閉的機關大院,如今已成為開放共享、人氣匯聚的時尚街區。沛縣老大院片區踐行“微更新、輕干預”理念,構建起“一核引領、兩帶貫通、六區聯動、多點激活”的功能布局,成為老城復興的示范窗口。

賈汪區潘安湖街道唐莊村將廢棄采石場改造成生態公園,發展了特色民宿和生態農業,村民收入大幅提升。在新沂市,總投資超百億元的新鳳鳴二期項目落地,見證了徐州“項目跟著規劃走、要素跟著項目走”的改革成效。為保障項目落地,徐州市自然資源和規劃局積極向省廳申請規劃空間周轉指標,保障了項目新增建設用地1122.3畝的需求。

耕地保護 守護糧食安全底線

金秋十月,睢寧縣魏集鎮陸圩村,一片片金黃的水稻在陽光下熠熠生輝。這里曾是低效閑置土地,通過土地整治和復墾,變成了高產穩產的基本農田。稻田里,農民們正在收割,臉上洋溢著豐收的喜悅。陸圩村緊鄰故黃河,沙質土壤支離破碎,被稱為“甲魚殼地”,非旱即澇,土地低效。2025年2月,在魏集鎮黨委帶領下,陸圩村以土地入股為重點,開展“旱改水”工程,村黨總支將零散低效的“巴掌田”整合為1400畝集中連片的“希望田”。

“我們建立了耕地保護補償激勵機制,每年對耕地保護成效突出的縣、鎮、街道和村級集體經濟組織給予通報表揚和資金獎勵,充分調動了農民保護耕地的積極性。”徐州市自然資源和規劃局耕地保護處副處長許瑞山介紹,2022年以來,徐州市連續三年耕地面積累計凈增加13.2萬畝,超額完成目標任務。建立健全耕地保護補償激勵機制,“十四五”以來,累計發放激勵資金1.27億元。同時,通過消化批而未供土地2.68萬畝,盤活低效閑置土地4萬畝,實現了節約集約模范市(縣)創建全覆蓋。“耕地是糧食生產的命根子,我們必須保護好每一寸耕地。”許瑞山說。

“十四五”以來,徐州通過推進占補平衡和增減掛鉤項目新增耕地5.01萬畝。創新補充耕地指標易地調劑機制,推動土地要素跨市域流動,交易全市占補平衡指標3.8萬畝。徐州多管齊下推進耕地保護工作,將耕地保有量和永久基本農田保護任務納入國土空間規劃,層層壓實各級黨政責任;創新建立耕地保護黨政同責考核機制。目前,全市保有耕地面積872萬畝、永久基本農田740萬畝,兩項指標均位居全省第二位。

生態修復 從“生態傷疤”到“城市綠肺”

黃河故道生態廊道建設是徐州生態修復的典型縮影。2025年初,《黃河故道生態廊道建設項目實施方案》通過評審,標志著該項目進入實質性實施階段。“黃河故道途經徐州市4區3縣,境內全長234千米,約占黃河故道全長的32%。”項目技術負責人介紹說。根據《徐州市黃河故道綠色生態廊道建設三年行動計劃(2023—2025年)》,今年黃河故道沿線將完成廊道林帶建設133千米,新建和更新完善農田林網12萬畝,實施村莊綠化85個。

站在賈汪區潘安湖觀景臺上,碧波蕩漾的湖面與郁郁蔥蔥的綠樹相映成趣,誰能想到腳下曾是一片最深達4米的采煤沉陷區。通過生態修復工程,這里變成了國家濕地公園。湖面上,幾只野鴨在自由自在地游弋,岸邊,游客們悠閑地散步、拍照。

在黃河故道泉山區丁樓段,施工人員正在種植水生植物,修建生態護坡。“我們堅持生態、經濟、社會、景觀多種效益兼顧,突出地方特色,夯實綠色廊道的生態基底。”施工現場負責人表示。

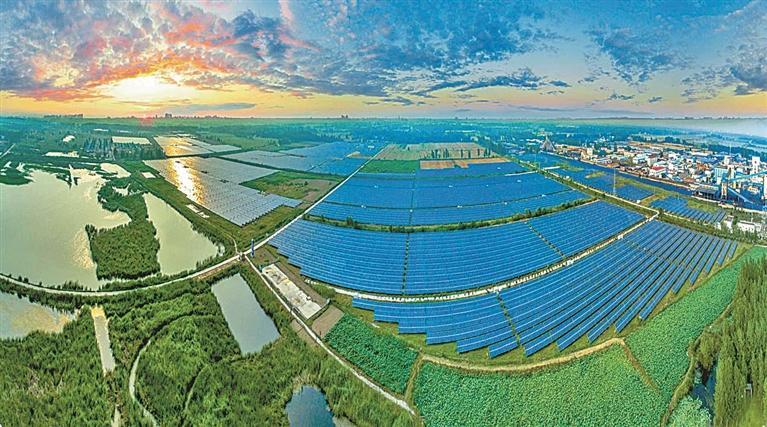

更令人欣喜的是,廢棄工礦正在變成“聚寶盆”。華潤電力在沛縣建設的智慧能源光伏基地,總面積10534畝,裝機容量500兆瓦,采用農光、漁光互補復合型光伏發電。“項目全部建成后,年均可提供清潔電能超6億千瓦時,每年折算下來可節約標煤19萬噸,減少二氧化碳排放約49萬噸。”基地項目經理說。

2021年以來,徐州安排五大類、84項生態修復項目,持續推進山水林田湖草一體化系統治理和修復。累計修復廢棄采石宕口211處,治理采煤沉陷區35.4萬畝,治理率達到83%。不僅有效解決了歷史遺留的生態問題,還為城市的綠色發展奠定了堅實基礎。

在生態修復過程中,徐州始終堅持以“兩山”理念為指引,將生態修復與產業發展、民生改善緊密結合,走出了一條生態優先、綠色發展的新路徑。通過引入現代農業、生態旅游等綠色產業,將修復后的土地轉化為生態產品,形成了生態產品價值鏈,同時加強生態產品的品牌建設,認證和質量追溯體系建設,提升生態產品的附加值和市場競爭力。

綠色發展 培育新質生產力

2025年7月,徐州出臺《關于推進場景建設加快發展新質生產力的實施意見》,聚焦科技創新、產業發展、民生服務、社會治理四大領域。系統推進場景建設,明確到2027年開放200個以上場景機會,全力打造場景驅動與實體經濟深度融合應用實踐高地。在傳統產業轉型升級中,徐州以場景創新破解產業鏈痛點,推動生產方式重構。全市780個“智改數轉網聯”項目已實現規上工業企業全覆蓋。240個技改項目與500個數字化轉型項目梯次推進,傳統制造業智能化、綠色化水平顯著提升。

徐鋼集團1280立方米高爐配套步進式燒結機技改項目使噸燒結礦能源消耗降低18%左右。

新興產業培育方面,徐州通過場景創新打破“創新孤島”,促進產業集群化發展。徐州經開區在電子信息材料、設備、封測及應用環節持續突破,產業集聚效應凸顯。

資源調查 漢文化遺產“數字重生”

2024年11月,徐州漢文化產業區成功入選全國首批區域特色自然和人文資源調查試點,標志著徐州在文化遺產數字化保護與活化利用方面邁出關鍵一步。徐州市自然資源和規劃局聯合多家專業機構,以龜山漢墓、獅子山漢墓等代表性遺址為核心,對約2000公頃的研究區域展開系統調查,系統采集了地形地貌、文物普查、實景三維等17類基礎數據。

“我們不僅整合了多源異構數據,更構建起一個集自然與人文資源于一體的大型數據庫。”徐州市自然資源和規劃局調查監測處副處長唐仰軍介紹。該數據庫將資源對象的地理位置、數量特征、經濟價值等18類要素進行標準化存儲與可視化呈現,實現了自然和人文資源的“一圖統攬、一庫管理”。

在這一基礎上,徐州市進一步突破傳統評價模式,從經濟、社會、生態3個維度出發,構建了包含13項指標的資源價值評價體系。“這不僅關注文物的直接經濟價值,更強調其社會傳承功能和生態保護意義,為后續的資產化管理和市場化開發提供了科學依據。”該負責人補充道。

數字化成果迅速轉化為實際應用。以“彭城七里”為試點,徐州探索自然資源與人文資源的協同發展機制,推動文化數據融入城市更新與旅游規劃。依托精準的資源分布圖,全市重新規劃漢文化主題旅游線路,將散落在主城區邊緣的文化景點串珠成鏈,有效破解了交通不便、景點分散的難題。

“以前來徐州,想看全漢文化景點得東奔西跑,現在一條旅游專線就能暢游多個精華遺址,體驗感完全不一樣了。”來自上海的游客張先生感慨道。

隨著旅游專線的優化與配套服務的提升,徐州的漢文化資源正逐步轉化為可感知、可體驗、可消費的城市魅力名片。

隨著“十四五”收官,徐州交出了一份亮眼的生態答卷:林木覆蓋率達31.6%,45個國省考斷面優Ⅲ比例為97.8%,超“十四五”目標11.4個百分點。“一城青山半城湖”不僅是徐州人引以為豪的奇跡,更作為資源型城市轉型的“中國方案”走向世界。