【編者按】

千年水韻,潤澤江蘇。在這片因水而興、依水而盛的土地上,治水的智慧始終與為民的初心交相輝映。一代代奮斗者以水為筆、以民為本,將安瀾興水、生態惠民的時代華章,深深寫入江蘇大地的壯闊圖景。青年是祖國的未來,民族復興的偉業更需青春力量的接續奮斗,來自江蘇的高中生們以畫筆為媒,將千年治水智慧與新時代水利成就凝于尺素之間。

畫卷之上,流淌的不僅是江河湖海的水脈,更是綿延千年的文脈;筆觸之間,勾勒的不僅是巍峨大壩與縱橫渠系,更是“綠水青山就是金山銀山”的發展理念與人民至上的深厚情懷。他們以獨特的觀察和青春的筆觸,生動展現了年輕一代對人與自然和諧共生的深刻思考,以及將個人理想融入國家發展的責任擔當。這既是青春的宣言,也是對未來的美好期許。

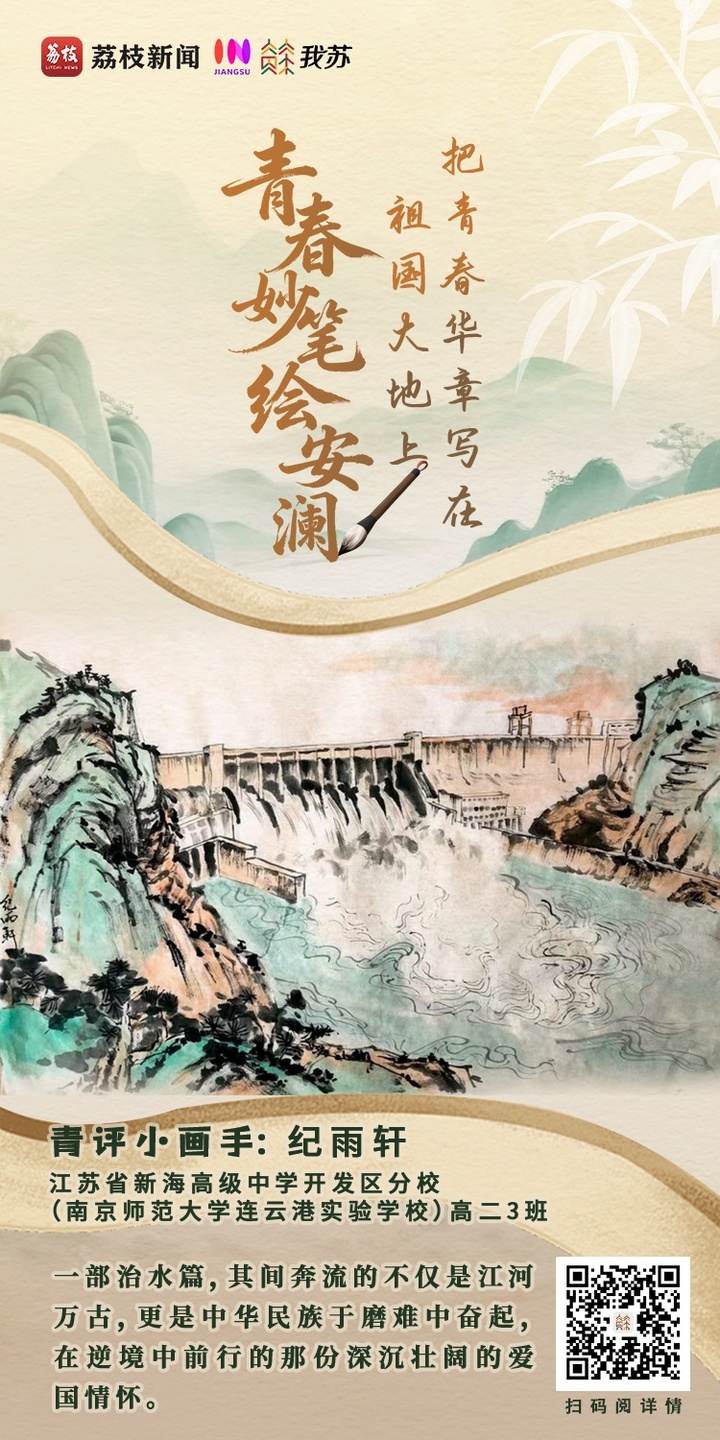

江蘇省新海高級中學開發區分校(南京師范大學連云港實驗學校)高二3班 紀雨軒:

水,是生命之源。“治國必先治水”千年古訓如鐘聲回蕩在華夏蒼穹,這天地間至剛至柔的存在,滋養文明亦能吞噬生靈,成為中華民族生存發展的永恒命題,交織著民族的苦難與輝煌,映照著國運的起落與興衰。一部治水篇,其間奔流的不僅是江河萬古,更是中華民族于磨難中奮起,在逆境中前行的那份深沉壯闊的愛國情懷。

“更立西江石壁,截斷巫山云雨,高峽出平湖。”毛澤東主席在《水調歌頭·游詠》中的豪邁詞章,在世紀之交化為現實,三峽大壩的巍峨身軀橫直長江,不僅改變了江河的地理面貌,更深刻地影響著中華民族的國運興衰,這座世界上最大的水利樞紐工程,已成為當代中國國運昌盛的重要象征。三峽大壩建設過程中,憑借領先的百萬立方米級大體積混凝土澆筑技術,我國建成了世界最大的雙線五級船閘,并打造出單機容量70萬千瓦的巨型水輪發電機組,這一系列的宏偉工程無一不證明著我們有攻克無數世界級技術難題的魄力與能力,更標志著中國從水利大國邁向水利強國。

三峽工程是集體主義精神的時代豐碑。在長達十余年的建設期里,數萬名建設者奮戰一線,創造了無數感天動地的故事:地質工程師蔣養成在荒蕪中堡島上踏勘三年,為工程積累寶貴地質資料,總工程師鄭守仁創造性提出“人造江底”方案,攻克60米水深截流世界難題;年近九旬的水電泰斗張光斗親自爬上55米高腳手架,手摸混凝土表面確保工程質量。無論團隊還是個人,他們都以“舍小家為大家”的奉獻,展現了中華民族堅韌不拔的品格,更是鑄就了新時代的奇跡。正如這群建設者們所言:“我們建造的不僅是一座大壩,更是民族的脊梁。”

巍巍大壩鎖住千里江濤,浩浩平湖映照盛世華章。三峽工程——這座矗立在長江上的世紀豐碑,不僅改變了江河面貌,更彰顯了中國力量。這份中國力量也在啟迪我們青年人,真正的強國之路既要有“敢教日月換新天”的豪情,也要有“慎終如始”的理性;既要追求當代發展,也要慮及子孫后代。這些用智慧和汗水鑄就的豐碑,將永遠見證中華民族偉大復興之路。