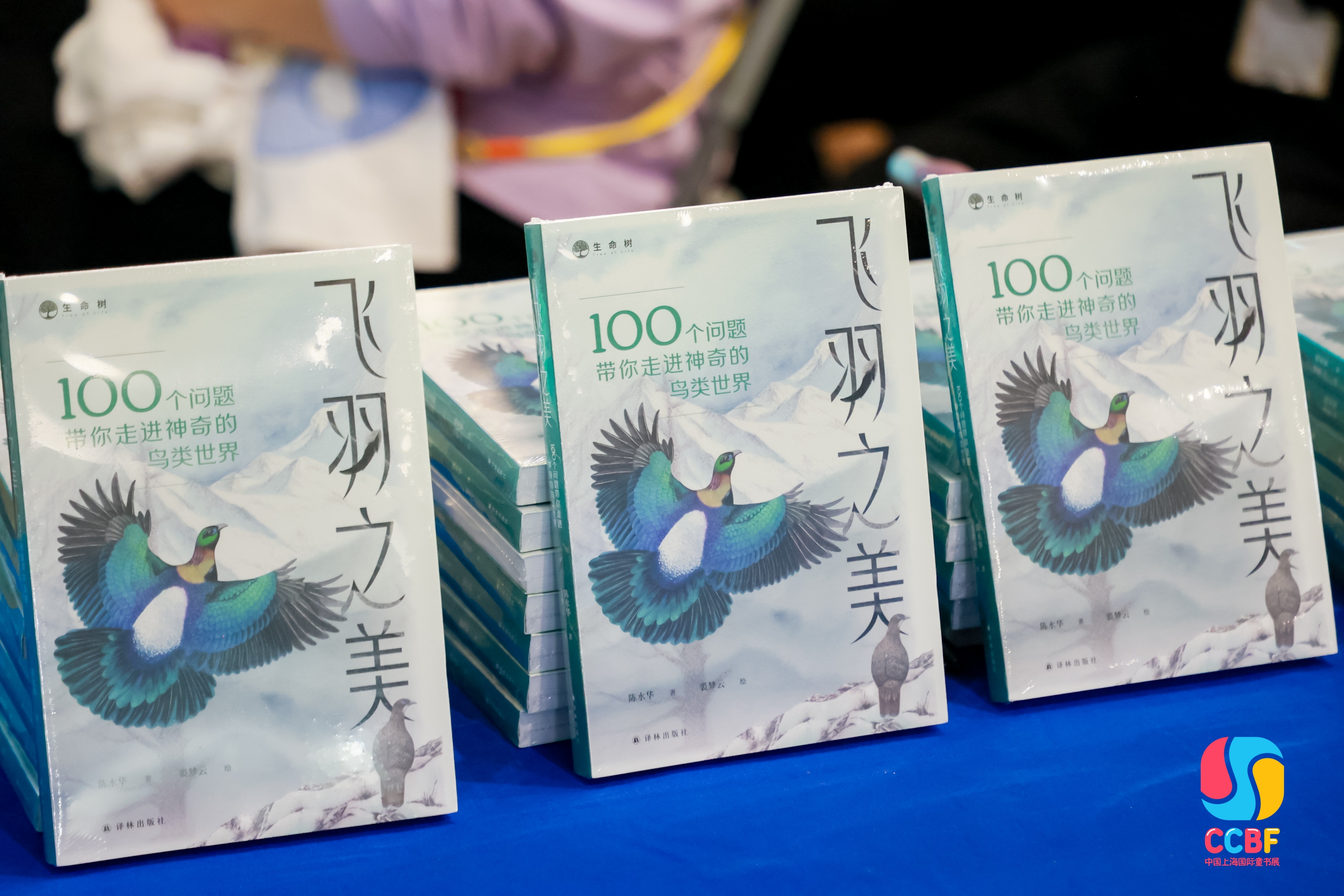

2025上海國際童書展(CCBF)期間,譯林出版社童書子品牌“小譯林”繼去年首次領銜設展,呈現優質少兒讀物后,于11月15日全新升級互動形態,攜原創科普新書《飛羽之美:100個問題帶你走進神奇的鳥類世界》,舉辦“走近鳥類,走進自然”主題科普講座。該書作者、鳥類學博士、原浙江省博物館館長陳水華作為主講專家,為大小讀者打造了一場兼具科學性與趣味性的科普盛宴。

青少年是科普工作的核心受眾,提升青少年科學素養是實現高水平科技自立自強的基礎性工程。“小譯林”全新書系“生命樹”,恪守“科研一線專家執筆,科學性與可讀性兼顧,立足中國本土視角”的核心準則,力求讓科普內容“兒童讀來不覺深,成人讀來不覺淺”,為不同年齡段讀者搭建階梯式科學認知橋梁。此次童書展的科普講座,通過專業講解、生動案例與趣味互動,將書系的科普理念成功轉化為可感知的體驗。

作為“生命樹”叢書開篇之作,《飛羽之美》聚焦鳥類的基本知識,用100個問題,分“演化篇”“形態篇”“棲息篇”“行為篇”“繁殖篇”“遷徙篇”“天賦篇”“文化篇”“保護篇”“奇異篇”十個篇章,深入淺出地闡述了鳥類的起源和演化、鳥類的生物和生態學、鳥類和人類的關系,以及鳥類在中國傳統文化中的象征意義等主題。全書不僅展示了鳥類的神奇魅力和中國豐富的鳥類多樣性,還傳達了保護鳥類及其棲息地,倡導人與自然和諧共存的價值觀,是一部老少咸宜的自然人文科普佳作。

講座現場,陳水華以“2006年歐洲首次記錄長嘴海雀”的珍貴影像破題,瞬間點燃小讀者的探索熱情。“觀鳥是打開自然大門的鑰匙,更是培養科學思維的起點。”他結合好萊塢電影《觀鳥大年》的片段,生動勾勒出觀鳥這一全球流行環保休閑活動的發展脈絡,一組組數據更直觀展現了科普教育的深遠影響:“2018年我國觀鳥群體僅14萬人,2023年已增至34萬人,越來越多青少年正通過自然觀察走進科學世界。”親切的表述引發全場共鳴,小讀者們紛紛舉手回應,現場氛圍迅速升溫。

圍繞鳥類“生存智慧”這一核心,陳水華用童趣化的科學表達拆解專業知識。指著“始祖鳥化石”與“帶羽毛恐龍”的對比圖,他為孩子們厘清“鳥類是活著的恐龍”的謎團:“始祖鳥既有羽毛能飛翔,又保留著恐龍的牙齒和尾巴,這證明鳥類正是恐龍演化而來的‘長羽毛的溫血動物’。”講解鳥類繁殖時,他以“雄鳥與雌鳥羽色對比圖”為例,揭秘“雄鳥更漂亮”的演化邏輯:“就像小朋友用整潔的衣著展現活力,雄鳥的鮮艷羽毛是向配偶傳遞‘健康信號’的自然語言。”針對“母雞為何能全年下蛋”等生活疑問,他通過簡潔圖示層層解析,讓孩子們在恍然大悟中理解鳥類繁殖的科學原理。

在生態價值科普環節,陳水華用硬核數據與本土案例,將“保護生物多樣性”的宏大命題轉化為具象認知。“一只倉鸮一生能捕食1.1萬只老鼠,助力增產13噸糧食;熱帶森林中92%的樹木依賴鳥類傳播種子,5%的植物靠鳥類授粉……鳥類就是大自然的‘工程師’。”他展示了1981年陜西洋縣發現兩巢朱鹮的黑白老照片,與如今種群擴散的彩色影像形成鮮明對比,讓孩子們直觀感受我國生物保護的重大成就。談及親自領軍的“中華鳳頭燕鷗”保護計劃時,陳水華詳解人工繁育技術如何為“神話之鳥”續命,更以“1958年捕殺麻雀引發蟲災”“20世紀90年代印度禿鷲減少至4.8萬人感染狂犬病”等案例發出警示:“每種生物都有生態價值,保護鳥類就是保護人類自身的生存家園。”

在觀鳥實踐指導環節,陳水華手把手傳授觀鳥技巧:“看羽色、辨形態、察習性:游禽愛戲水、涉禽長喙適沼澤、猛禽利爪善捕獵,掌握這些就能輕松入門!”他還特別強調了生態保護的行為規范:“遇到受傷鳥類應該聯系林業部門,發現捕獵行為及時舉報,做負責任的‘愛鳥小衛士’,這才是科學觀鳥的核心要義。”

互動環節成為科學興趣的“催化劑”,“校園里能觀察到哪些鳥”“掉巢小鳥如何救助”等問題接連拋出,陳水華一一耐心解答的同時,不斷引導孩子們養成觀察習慣。講座結束后的簽售環節,手持《飛羽之美》的讀者排起長隊,陳水華在簽名時不忘叮囑:“走進戶外觀察自然,就是最好的科普課堂。”不少家長深有感觸:“以前給孩子買科普書,好多知識點讀不懂。今天專家當面講,還有圖片、案例和互動,孩子坐得住也聽得進,比自己悶頭看書效果好多了!”

上海國際童書展的科普講座只是起點。據悉,陳水華將攜《飛羽之美》走進中國動物博物館等機構,持續傳遞鳥類知識與生態保護理念。未來,“小譯林”還將陸續推出動植物、天文地理等領域的原創科普圖書,同時打造更多精彩的線下科普活動,讓孩子們在探索中親近自然、愛上科學,為培養青少年的科學精神注入持久力量。

現代快報/現代+記者 陳曦 出版社供圖