清晨,太湖碧波里,魚兒們擺尾掠過清澈的水層;長江江面上,幾頭江豚躍出水面,尾鰭劃出的弧線引得岸邊游人駐足歡呼。幾乎同一時刻,江都水利樞紐的閘門緩緩提升,長江水順著13級臺階一路拾級而上,奔向天津和齊魯大地,華北平原的百姓們喝上了清甜的“南水”——江蘇的江河湖海間,這樣的幸福圖景處處可見。可誰曾想,太湖水曾因藍藻困擾,長江一度難覓江豚蹤跡,北方多地曾為缺水發愁。此等幸福江河,究竟是如何造就的?

10月12日晚,2025“把青春華章寫在祖國大地上”大思政課網絡主題宣傳和互動引導活動現場,為我們揭曉答案。

作為全國唯一兼具大江、大河、大湖、大海的省份,江蘇的治水答卷,寫滿了老一代水利人的攻堅克難、青年建設者的接力奉獻,更離不開每個普通人的守護。從自主創新的清淤利器到潤澤南北的江都水利樞紐工程,從長江禁漁的生態堅守到全民參與的環保行動,正是無數人用智慧與汗水,澆灌出了這幅江河安瀾、百姓安居的幸福畫卷。

“太湖之光”——中國“智造”破解治湖難題

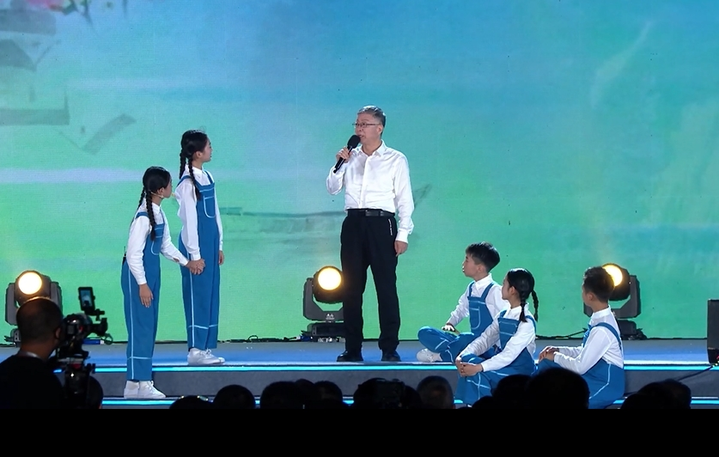

“這條大船真酷,是在幫太湖洗澡嗎?”在這堂大思政課中,《幸福江河》節目的舞臺上,孩子們指著屏幕上的“鋼鐵矩陣”好奇發問,國家卓越工程師、河海大學校友顧明笑著給出答案:“這是咱們中國人自己造的‘太湖之光’,是守護太湖的‘超級搓澡工’。”

屏幕中,藍白相間的清淤平臺上,管道縱橫交錯,監控屏藍光閃爍,五艘專業船舶聯動作業,宛如一座漂浮在水面的“移動生態工廠”。作為我國自主研發、擁有完全自主知識產權的世界首創生態清淤平臺,“太湖之光”的誕生,正是為了解決太湖治理的“心腹之患”——沉積數十年的富營養底泥。2024年太湖水質首次整體躍升至Ⅲ類,可湖底淤泥仍可能讓成果付諸東流,“太湖之光”便成了鞏固水質的關鍵力量。

“太湖之光”由新型智能環保清淤船“太湖浚清2號”、篩分調節船“太湖之光1號”、脫水減容模塊船“太湖之光2號、3號”及世界首制的余水處理船組成。不同于傳統清淤“占地多、污染大”的短板,“太湖之光”構建了“生態清淤—篩分調絮—脫水減容—余水凈化”的完美閉環。世界首創的余水處理船,能讓處理后的尾水達到Ⅲ類標準直排入湖,實現“淤泥不占地、余水不上岸”;全工藝智能分析系統如同“智慧大腦”,一鍵操控就能完成高精度清淤;模塊化設計讓它像“變形金剛”,可與“太湖之星”聯合作戰,適配不同湖泊治理需求。如今,它每天能清理8000立方米淤泥,相當于3個標準游泳池的容量,未來6年將完成太湖深度清潔,總清淤量能裝滿4000個游泳池。

更令人稱道的是“變廢為寶”的智慧:清淤產生的泥餅,既能用于濕地修復、礦坑復綠,還能實現糧田的施肥“自由”;全平臺采用清潔岸電驅動,施工全程零油耗,每年可減碳超千噸。

從藍圖到現實,“太湖之光”承載著“美麗中國”的使命,也凝結著中國水利人的擔當。“我們不僅要清走淤泥,更要探索大型湖泊治理的可持續之路。”從河海大學走出的顧明,用40余年堅守證明,科技創新不僅能守護一湖碧水,更能讓生態紅利惠及萬戶千家。

江都水利樞紐——南水北調東線工程的“源頭擔當”

“古有李冰都江堰,今有人民江都站。”江都水利樞紐工程管理處高級工程師、河海大學校友繆薇的一句話,讓觀眾們瞬間讀懂了這座水利工程的分量。作為南水北調東線工程的“總開關”,江都水利樞紐4座大型泵站、3座船閘、12座節制閘組成的“水利矩陣”,正將長江水逆勢北送,實現“南北共飲一江水” 的愿景。

2020年11月13日,習近平總書記視察江都水利樞紐時叮囑“一定要確保一江清水向北流”,這句話便成了繆薇和同事們牢牢堅守的使命。2015年從河海大學電氣工程專業畢業后,她就扎根于此,見證著這座樞紐如何創造“水往高處流”的奇跡。南水北調東線工程從長江三江營引水,經13個梯級臺階連續爬升40米,江水通過雙線輸水線路串聯4個調蓄湖泊,一路北上抵達天津,東進滋養山東半島。2014年通水至今,南水北調東線工程已安全運行近11 年,累計調水出省超80億立方米。

碧水北送,揚波千重;長河泱泱,利澤萬方。這背后,是無數水利人的智慧與堅守。為了保障水質,建設團隊構建水文水質監測中心,配合地方實施 305項治污項目,讓沿線主要污染物排放總量削減超80%,東線源頭揚州三江營水源保護區全年水質達地表水水質Ⅱ類標準,江蘇段水質穩定在地表水水質Ⅲ類標準;為了讓泵站效率最大化,科研團隊針對不同站點“因站制宜”,研發出11套技術方案,讓泵站效率普遍提升至80%左右。

今天,“南水”已從北方城市的補充水源,變成多個重要城市生活用水的主力水源,更在2022年助力京杭大運河實現近百年來首次全線貫通,使其全年通航里程達877千米,成為國內僅次于長江的第二條“黃金水道”,大幅度提高區域水運能力。

“治水興邦的使命已融入血脈。”繆薇的話收獲現場觀眾經久不息的掌聲,這更是新一代水利人的心聲。在江都樞紐,像她這樣的青年還有很多,他們傳承著老一代“戰天斗地”的精神,讓每一滴“南水”都精準流向需要的地方。這座矗立在長江邊的樞紐,不僅是水利工程的奇跡,更是江蘇“源頭擔當” 的生動寫照。

江豚的“微笑”——“長江大保護”書寫的民生答卷

《幸福江河》節目中的一段動畫,讓觀眾跟著小江豚經歷了一場“生死考驗”:曾經的長江里,垃圾漂浮、漁網密布,小江豚找不到同伴,甚至連自己也身陷囹圄。2021年1月1日零時起,長江流域重點水域開始實施十年禁漁,時間轉眼已經來到第五個年頭,而今小江豚不僅能在清澈的江水中嬉戲,也找到了曾經的伙伴,它嘴角彎彎的模樣,成了長江生態改善的“最佳勛章”。

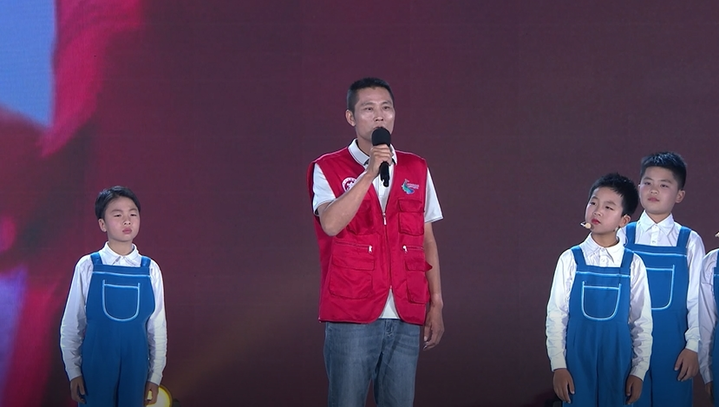

“現在一天能看到十幾頭江豚,比以前打漁時見的魚還多!”江豚巡護員楊金海的講述,道出了長江“十年禁漁”的成效。這位曾經的老漁民記得,過去江水渾濁、魚群減少,漁民的日子越來越難。2016年,他響應長江生態修復號召“上岸”,成為一名巡護員。每天與江水相伴,楊金海心里清楚,一切都不一樣了,長江江蘇段的變化肉眼可見——2021至2024年,流域土著魚類達344種,較禁漁前增加36種;2024年中華鱘年度放流數量首次超100萬尾,胭脂魚從瀕臨滅絕到年人工繁育500萬尾,江豚種群數量持續穩定,南京下關、鎮江暢洲北汊等江段,頻繁出現“江豚逐浪”“母子同框”的畫面。

改變不止來自禁漁,更源于江蘇鐵腕治污的決心。曾經“重化圍江”的長江岸線,如今正煥發生機:南通五山地區關停203家“散亂污”企業,新增森林面積6平方公里,從“臭水溝”變成濱江公園;常州新北區濱江化工園區讓沿江1公里內化工企業“退岸”,生態岸線占比達80.6%;泰州率先試點長江入河排污口整治,全省1.6萬個排污口整治完成率達98%。

今天的長江江蘇段,一江清水、兩岸蔥綠。2024年上半年,長江干流水質穩定達Ⅱ類,主要支流斷面水質優Ⅲ比例100%,南京長江新濟洲國家濕地公園的鳥類從103種增至224種,維管植物從354種增至584種。

從漁民到巡護員,從企業到政府,每個普通人的行動都在為長江“療傷”。正如楊金海所說:“從索取到守護,日子像江水一樣越來越有盼頭。”長江的改變,不僅是生態的勝利,更是民生的答卷——它讓“母親河”重新煥發生機,也讓人與自然和諧共生的愿景照進現實。

治水興邦,從來不只是一句口號。從河海大學走出的顧明、繆薇,到無數像楊金海一樣的巡護員,他們踐行著各自的使命,讓青春在江河間閃光。如今,新時代的接力棒已交到這一代青年手中,以青春之力,續寫水脈華章,就是要像守護江河一樣,以智慧攻克難題,以堅守踐行使命,以熱愛守護家園。當更多青年投身水利事業,定能讓一江清水永續東流,讓江河安瀾的幸福圖景,在中華大地上綿延不絕。