地名被稱作人類歷史的活化石,它與時間對話,刻度歷史。它不僅是歷史的見證者,更是江蘇城市發展畫卷的解鎖密鑰,引領我們探尋這片土地深處的故事。

如何用“小地名”書寫經濟大文章?如何讓地名孕育出新商機?近日,江蘇首部“地名經濟”指導文件《關于協同推動地名文化多業融合 更好賦能經濟高質量發展的通知》出臺。

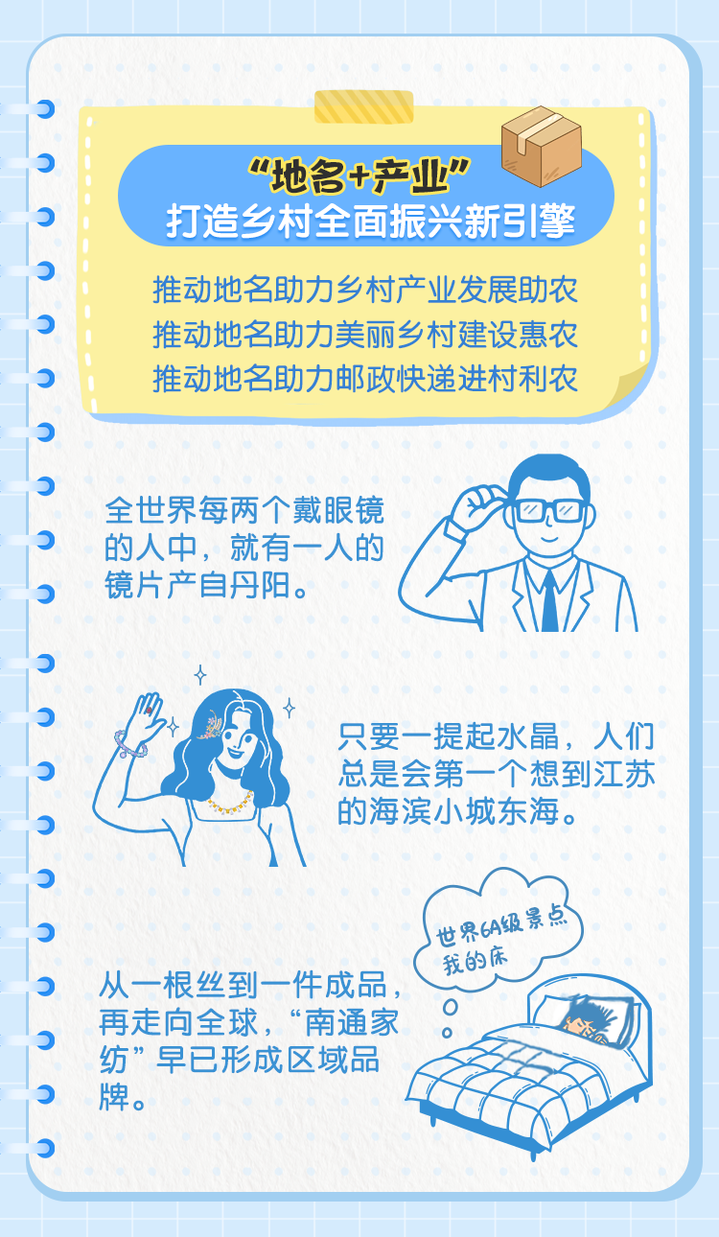

從“土特產”到“金招牌”,江蘇以地名品牌為核心,形成“一地一名片、一產一特色”的發展格局,讓地名不僅是產品的“出生地”,更成為品質的“信用章”。

值得關注的是,《通知》繼續向縱深發力,推進鄉村地名與郵政快遞深度融合,助力鄉村全面振興。有了名字,才能夠讓“快遞進村”“山貨進城”;有了名字,才能讓游客精準定位,鏈起產業;深挖名字,才能產出更多附加值,發展經濟,“名利雙收”。

一個個小小的坐標,撬動的是鄉村振興大大的流量。

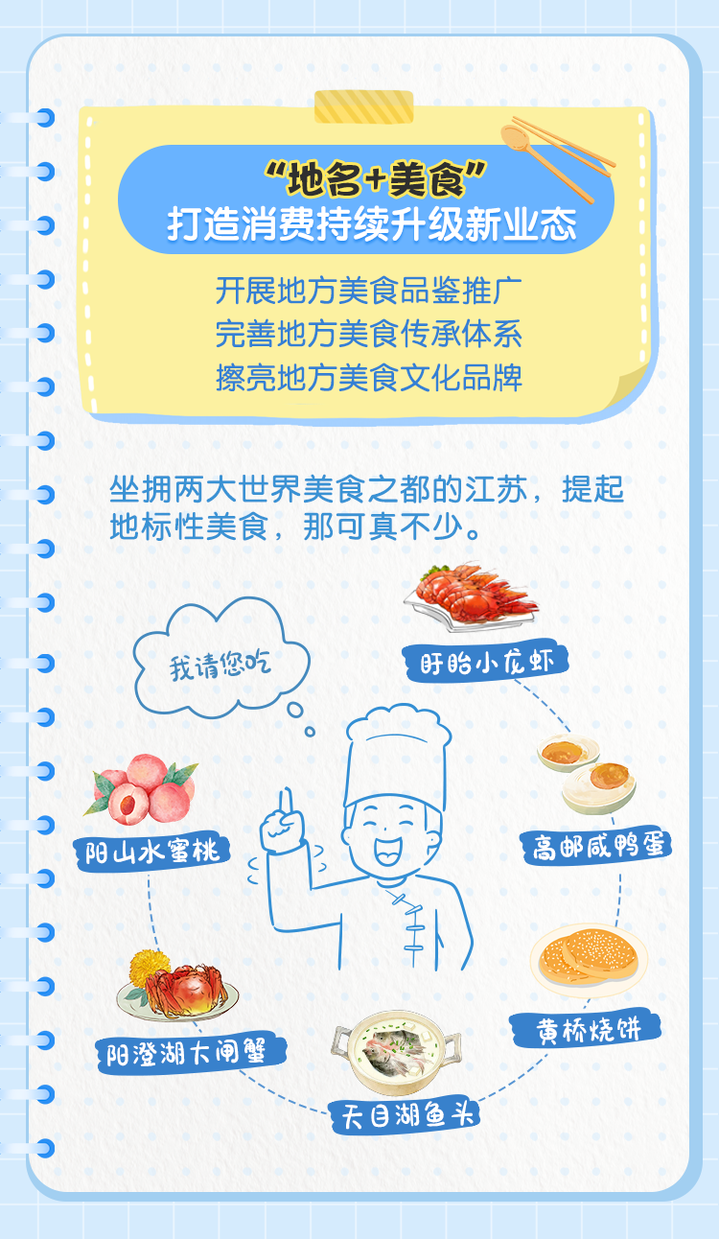

當舌尖上的味道與地圖上的名字相結合,江蘇圍繞“吃”這一消費剛需,打造消費升級新業態。

記者注意到,《通知》中特別提到要形成“地名美食地圖”,帶動公眾、游客“跟著地名品美食”。這一“上新”更符合 Z 世代的消費習慣,必將為“老品牌”釋放出新的經濟價值。

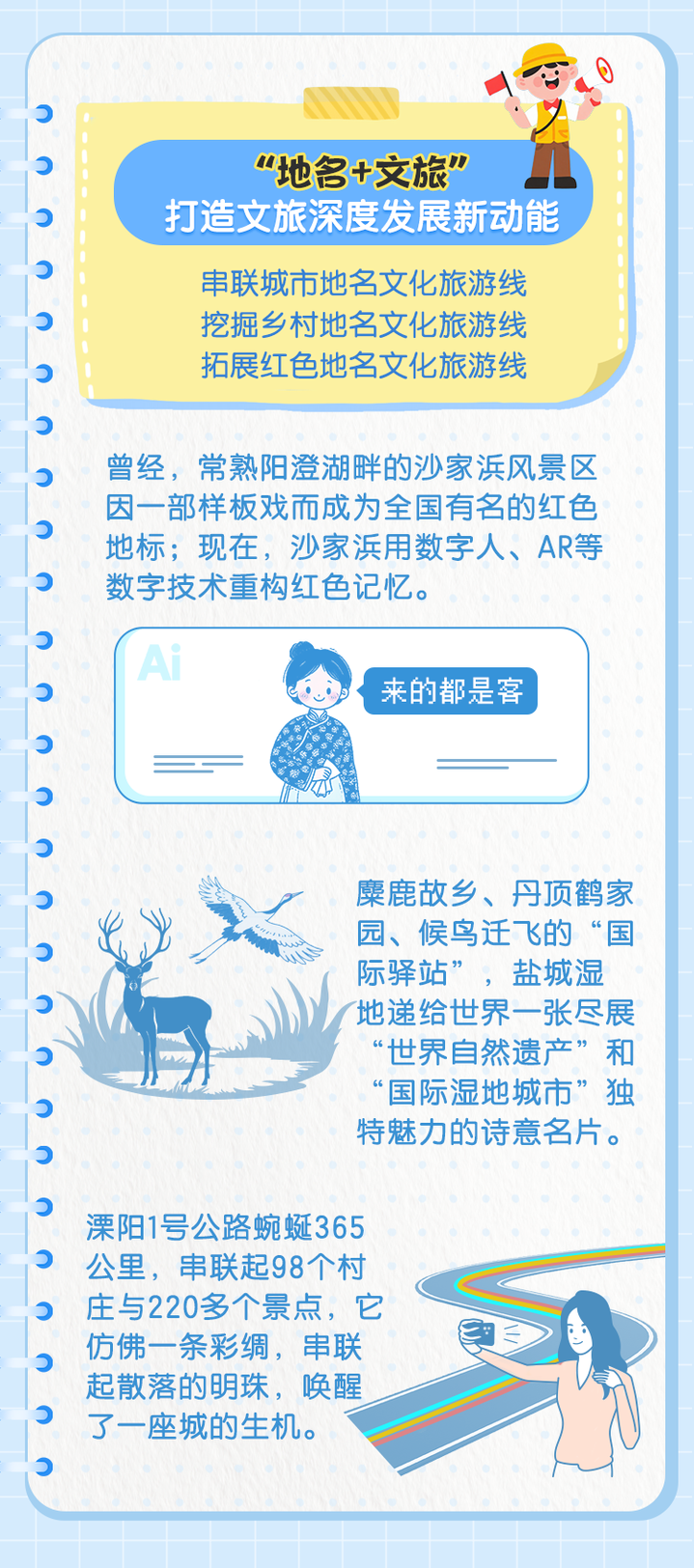

地名,往往鐫刻著一個地方的歷史。讓地名文化賦能旅游業,不僅將“文化流量”轉變為“經濟增量”,也是文化軟實力的體現,實現了文化傳承與旅游發展的“雙向奔赴”。

《通知》要求推動地名成為“行走的歷史”,這正是江蘇立足各地資源稟賦 “精準施策”的重要體現。地名不再只是一塊路邊的牌子,它串起山水、連起古今,讀出的是一城地域風情,寫下的是一地溫暖注腳。

國慶小長假,就讓我們循著地名,發現新玩法,開啟不一樣的旅程。